Лицея день заветный

Пушкин торопился в Петербург. На почтовой станции Залазы ему встретились тройки с арестантами, среди которых выделялся высокий бородатый господин во фризовой шинели и медвежьей шапке. Взглянув друг на друга, они кинулись в объятия. Жандармы их растащили. Поэт бросился по грязи вслед за арестантской телегой, но дюжий фельдъегерь сгреб его в охапку. Пушкин кричал, что ему не дали проститься с другом, что по приезде в столицу тотчас доложит императору и "не преминет сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу"...

В конце весны 1811 года в семействе знатных, но обедневших дворян Пушкиных волнение — родители вознамерились отдать старшего сына, двенадцатилетнего Александра, в учебное заведение. Наиболее подходящим отцу, Сергею Львовичу, казался Иезуитский пансион в Петербурге — в ту пору иезуиты были в моде. Но тут до Москвы дошел слух, что Александр I собирается открыть в Царском Селе небывалое в России учебное заведение — лицей. Что такое лицей — никто не знал.

Сергей Львович навел справки и выяснил: в новой школе предполагают готовить политическую элиту, преподавать пригласят лучших профессоров, и возможно, воспитываться там будут великие князья Николай и Михаил, младшие братья государя. К тому же учить обещали бесплатно в отличие от иезуитов, взимающих за учение тысячу рублей в год.

Сергей Львович решил во что бы то ни стало устроить сына в лицей, но надо было хлопотать, искать протекцию. Таковая нашлась в лице друга семьи — влиятельнейшего Александра Ивановича Тургенева. В июле Саша с дядюшкой Василием Львовичем, известным поэтом, выехал в Петербург, выдержал экзамен и был принят в лицей.

Новое учебное заведение задумывалось Александром I и известным реформатором Михаилом Сперанским для «образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составляемого из отличнейших воспитанников знатных семейств», что сулило им блестящую карьеру в будущем. Школу назвали на греческий манер — лицеем. Когда-то на окраине Афин, близ храма Аполлона Ликейского, существовала школа, основанная великим философом древности Аристотелем. Она называлась ликеем, или лицеем. Занятия в ней проводились в форме увлекательных бесед юношей с учителем во время прогулок по аллеям тенистых садов.

Для нынешнего лицея отвели четырехэтажный флигель Екатерининского дворца, пятнадцатью годами ранее построенный Кваренги для дочерей Павла I, и предоставили в распоряжение воспитанников роскошные царскосельские сады.

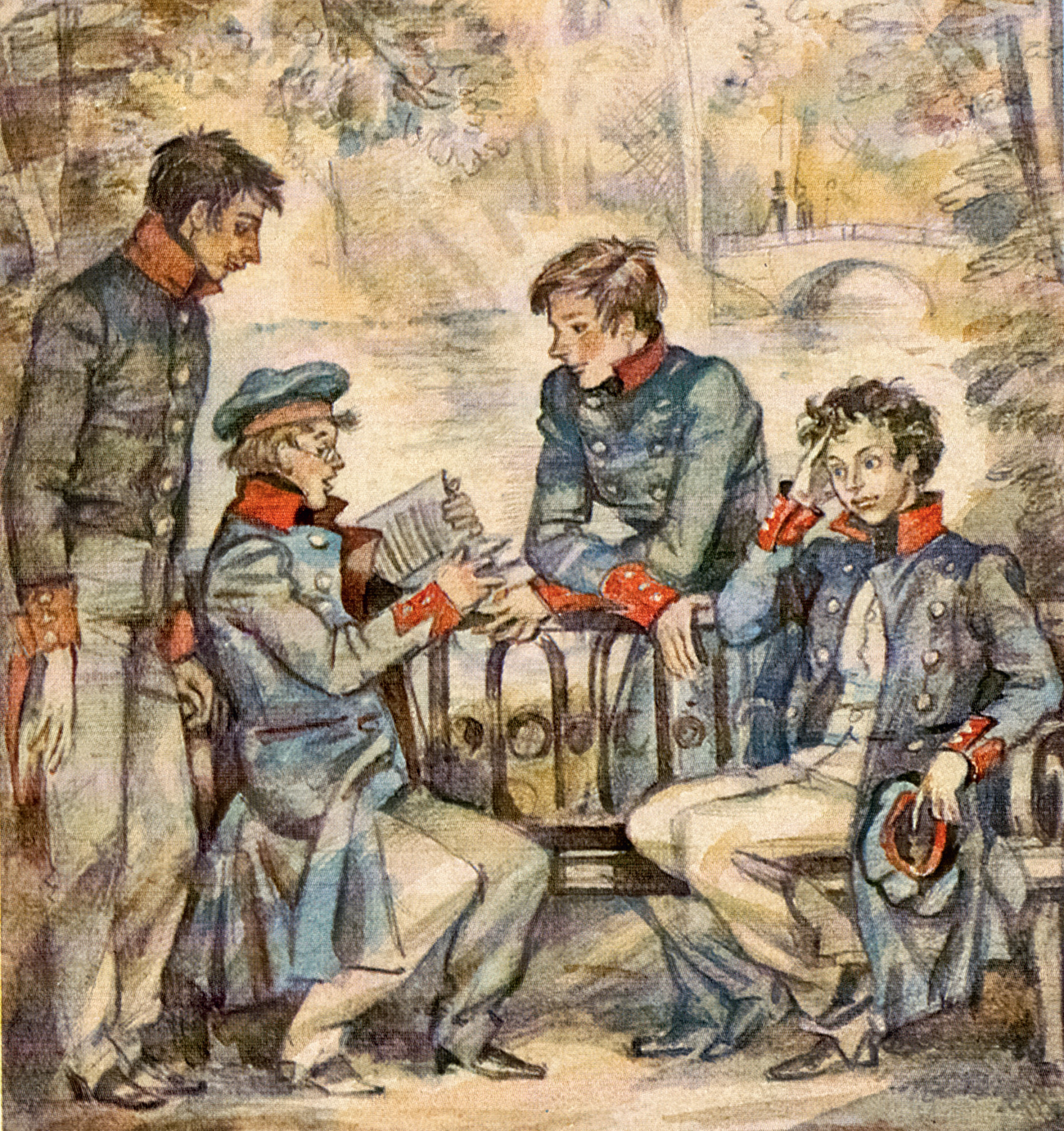

Открывали лицей девятнадцатого октября 1811 года торжественно, при большом стечении важных гостей. В большой зал ввели тридцать мальчиков, одетых в новую парадную форму. Государев портной Мальгин сшил им франтоватые синие мундирчики и белые панталоны; к наряду полагались треуголки и ботфорты. Отроки уже познакомились, пригляделись друг к другу на квартире директора Малиновского, куда их, по воспоминаниям Ивана Пущина, «неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, сапог, шляп и пр. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина».

Чиновник министерства просвещения зачитал «Высочайшую грамоту» — императорский указ об открытии лицея, не забыв упомянуть, что в этом «новом святилище наук телесные наказания отменены». После нескольких скучных речей к столу вышел молодой профессор нравственных наук Александр Петрович Куницын и сразу привлек внимание воспитанников. «Вы ли захотите смешаться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых волнами забвения? — обратился он к лицеистам. — Нет! Любовь к славе и отечеству должны быть вашими руководителями».

Вечером, когда важные гости разъехались, лицеистов переодели в будничные сюртуки и вывели на прогулку. Садовые дорожки были усыпаны пушистым, рано выпавшим снегом. На фронтоне лицейского здания в честь императора сияла огненная буква «А», вокруг горели масляные плошки. При свете иллюминации будущие столпы отечества бросились играть в снежки.

Отпрыски знаменитых семейств оказались очень разными, но скоро, по словам Ивана Пущина, «...сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в этой семье — свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь; тут образовались связи на всю жизнь».

Началось все с прозвищ. Сильвестр Броглио, потомок знатных, но обнищавших сардинских графов, получил прозвище Граф. Мишу Яковлева, строящего рожи и уморительно подражающего, прозвали Паяцем, а директорского сына Ивана Малиновского за буйный нрав и драчливость — Казаком. Сашу Горчакова за респектабельную внешность величали Франтом. Сашу Пушкина за блестящее знание французского — Французом, за непоседливый нрав — Егозой. Иногда в минуту острой стычки ему еще бросали из Вольтера: «Смесь тигра с обезьяной». Последнее ему особенно льстило...

Жизнь потекла по строго установленному порядку. Лицеисты вставали в шесть утра, одевались при свечах и сбегали вниз по лестнице на молитву, потом шли в класс и весь день с перерывами на завтрак, обед и прогулки учились. В половине девятого вечера ужинали и занимались своими делами: одни читали в библиотеке, другие играли в мяч, третьи просто болтали. В десять расходились по дортуарам и ложились спать.

За лицеистами ходили несколько дядек: они чистили сапоги и платье, прибирали в комнатах. У каждого лицеиста была своя: с железной кроватью, комодом для белья, конторкой, стулом и столом для умывания. На конторке — чернильница, гусиные перья, подсвечник и щипцы для снятия нагара со свечи. Пушкину достался самый маленький дортуар № 14, но Саша не унывал, ведь его соседом оказался Ваня Пущин, или Жанно, с которым он успел подружиться. Комнаты отделены друг от друга не стенами, а невысокими — чуть выше роста человека — перегородками. По ночам озорники шепотом переговаривались, а то и лазили друг к другу в гости.

Кушанья у лицеистов были хороши. Готовили их во флигеле директорского дома. В большой столовой распоряжался буфетчик — тафельдекер, тарелки разносили гувернеры. За трапезой полагалось сперва с благоговением слушать молитву, а потом «сидя за определенным столом, пить чай и кушать завтрак со всей благопристойностью и тихостью». Одно время лицеистам за обедом давали по полстакана портеру, но потом эту английскую традицию упразднили, ограничившись отечественным квасом. Когда же кто-то бывал именинником — в этот день подавали кофе с сюрпризом утром или шоколад вечером.

Летом 1812 года мирная лицейская жизнь была прервана. Через Царское Село пошли на запад полки. Воспитанники выбегали и кричали: «Бейте супостатов!» В письмах из дому сообщали, что одни родственники ушли на войну, имения других заняты неприятелем. Друг Вильгельм Кюхельбекер собирался бежать в армию, его с трудом удержали. Он бредил идеей пробраться в лагерь французов и убить Наполеона. Меж тем директор получил секретную инструкцию об эвакуации лицея, если француз двинется к Петербургу. К счастью, вскоре пришло известие об отступлении Бонапарта из Москвы, что явилось подарком к первой лицейской годовщине.

...Нахлобучив на голову треуголку, Александр выбежал в парк. Ветер нес по аллеям желтые листья. Среди деревьев мелькали синие мундиры, слышался смех и гомон товарищей. Он же сейчас искал уединения, чтобы сочинять.

Стихи в лицее писали все кому не лень: Корсаков, Илличевский, Кюхельбекер, Дельвиг. «Ха-ха-ха, хи-хи-хи — Дельвиг пишет стихи!» — распевали школяры в одной из своих национальных песен. Куплеты они сочиняли вместе, а национальными назвали их оттого, что почитали лицей отдельным государством, себя же — особой нацией.

В тринадцать лет и Пушкин осознал свой поэтический дар, этому способствовал обычный урок словесности, на котором профессор Кошанский неожиданно заявил: «Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами». «Господа лицеисты» задумались, обмакнули перья в чернила... но стихи как-то не клеились. Лишь Пушкин вмиг сочинил и подал профессору четверостишие — оно, к сожалению, не сохранилось. Все товарищи бросились его поздравлять, а Константин Гурьев в восторге даже попросил разрешения подержаться за кончик его сапога.

Рифмы давались Саше легко, рождались сами собой и словно просились на бумагу. Как вспоминал Сергей Комовский, «не только в часы отдыха от учения... на прогулках... но нередко в классах и даже во время молитвы Пушкину приходили в голову разные пиитические вымыслы, и тогда лицо его то помрачалось, то прояснялось. Набрасывая же свои мысли на бумагу, от нетерпения он грыз обыкновенно перо и, насупя брови, надувши губы, с огненным взором читал про себя написанное».