Живопись без правил

Магомед Кажлаев: абстракция из воздуха

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

Дагестанский художник Магомед Кажлаев (род. 1946) с семидесятых годов по сей день сохраняет независимость — от идеологий, рыночных конъюнктур и институций. Такой же свободной и независимой, не признающей школы, норм и моды на протяжении полувека остается его живопись.

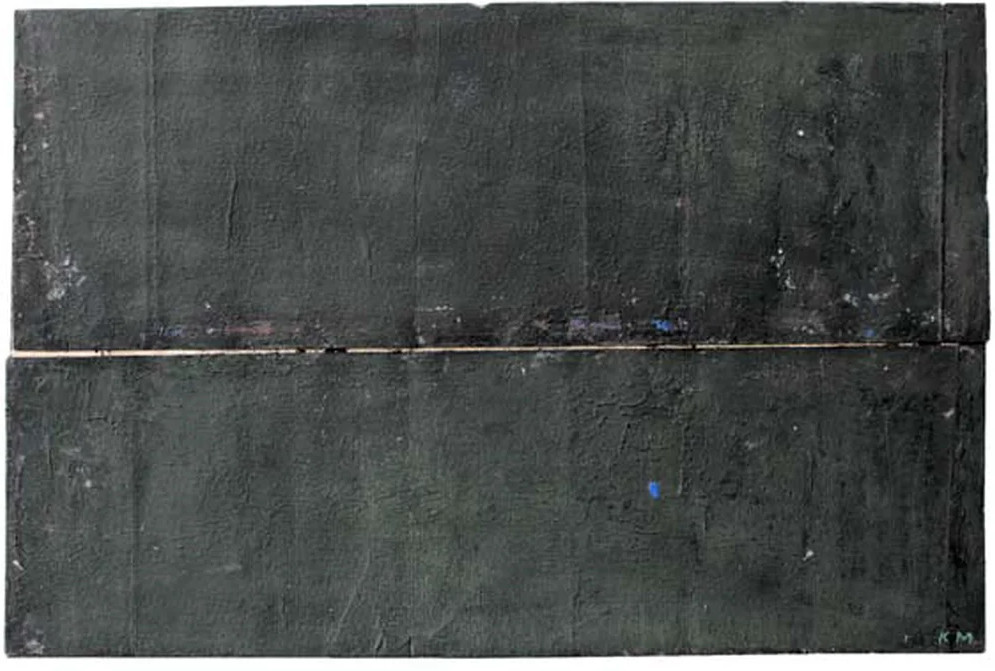

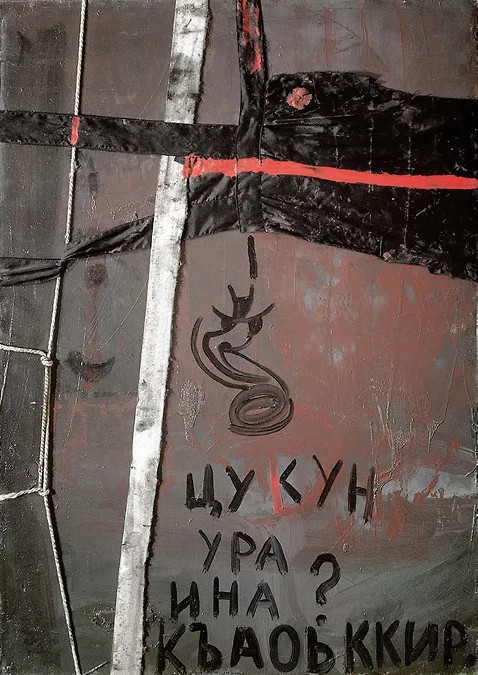

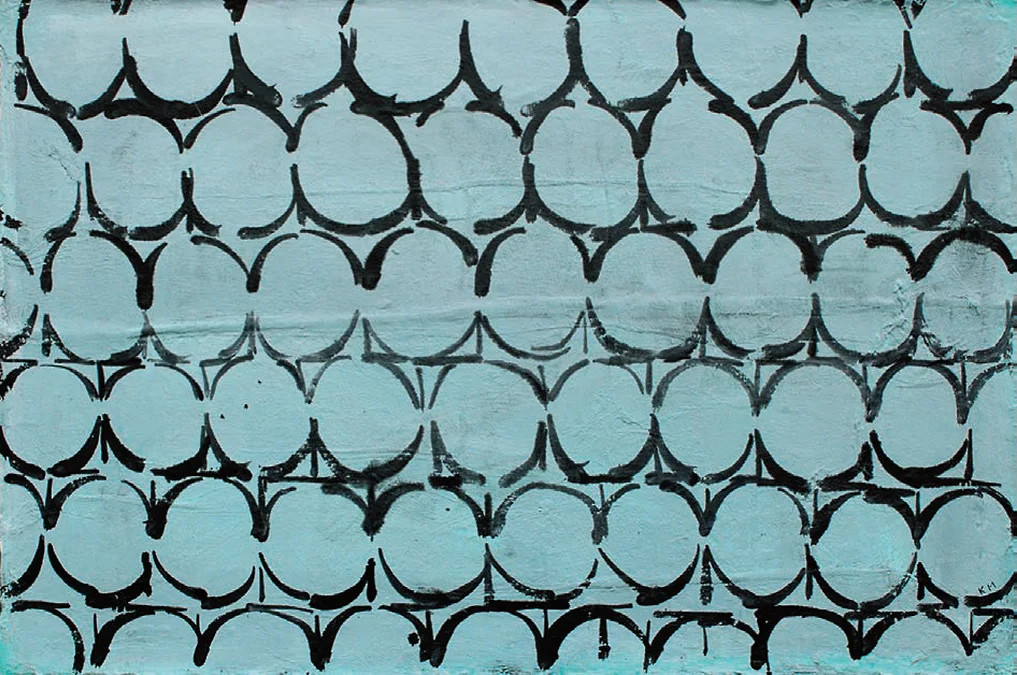

Магомед Кажлаев — наивный художник, не в том смысле, что непрофессионал, самородок, самоучка, напротив, он много где учился, правда с большими трудностями, поскольку только наивный художник мог думать, что во времена, которые позже назовут брежневским застоем, можно защищать дипломы с абстрактной графикой и выставлять абстрактную живопись на официальных выставках. Что до абстракции, то тут он действительно был абсолютным самородком, самоучкой, интуитивистом: абстракция рождалась сама по себе, изнутри, по внутренней необходимости, о чем писал Кандинский, но не вприглядку на альбомы с живописью Кандинского или других авангардистов, в кажлаевской абстракции не было ни грана книжности. Абстракция рождалась из ничего — из точки, разросшейся в линию, из линий, распространяющихся по поверхности хитрыми плетенками, из цвета, заполнившего собой весь холст, из мазка, похожего на кляксу, фигуру и иероглиф одновременно. Мазок мог стать «Выстрелом» (1992), то есть ударом кисти по плоскости длинного куска оргалита, покрытого большими геометрическими фигурами-буквами, что составляются в дурацкую фразу «не ест ничего кроме колбасы», причем красота самой шрифтовой композиции — ничто в сравнении с красотой контраста серых фигур «ест ни» и красновато-охристого фона. Порой абстракция притворялась орнаментом или текстом, но часто шла от звука, не обязательно выстрела. От звука слова, которое почему-то — наверное, забавной рифмой фонетики с графикой — понравилось и повисло оранжевой надписью «вислоухий» поверх прекрасного и яростного желтого месива с черным пятном сбоку («Игра в сказку», 1993). Абстракция эта была, в сущности, сюрреалистической природы — она ценила абсурд и юмор, возводила автоматическое письмо и спонтанность жеста в абсолют, доверялась случаю и подсознанию. И все же вернее будет сказать, что Магомед Кажлаев — не наивный, а прямодушный художник, такой, какой честен перед искусством и стоит за правду искусства, реалист в высшем смысле слова.

Кажлаев родился в селе Кази-Кумух, древней столице лакцев, но вырос в Махачкале. Мать была детской писательницей, переводчицей, собирательницей фольклора и редактором-составителем учебников лакского языка в Дагучпедгизе, отец учительствовал, а позднее возглавил Дагестанский краеведческий музей, в залах и дворе которого прошло детство будущего художника. Одним из детских музейных воспоминаний был классик советского дагестанского искусства Джемал: он то и дело приходил в музей, чтобы, прямо как Репин в Третьяковке, подправлять и улучшать свой многометровый шедевр про установление советской власти в Дагестане, где горцы в папахах благоговейно внимают товарищу Сталину. Кажлаеву посчастливилось пройти в другую художественную школу — его учителями в изостудии Дома пионеров стали Алексей Августович и Галина Конопацкая, во второй половине 1930-х учившиеся в Суриковском институте и приехавшие в Махачкалу в 1955 году из Магадана: Августович, уйдя в ополчение и попав в плен, провел десять послевоенных лет в колымских лагерях и ссылке, но даже там сохранил память о вхутемасовской живописной традиции, какая еще была жива в Суриковке его юности. Однако Кажлаев с большой благодарностью отзывается и о Джемале, чьими стараниям в Махачкале открыли Дагестанское художественное училище: он поступил туда сразу после семилетки, в 1960-м, это был второй набор, чемодан с кумухскими этюдами до сих пор хранится в Махачкале. Потом было заочное отделение Полиграфического института, встреча с хорошим учителем и — позднее — другом, художником-нонконформистом Алексеем Каменским, диплом, который удалось защитить лишь с третьей попытки, на третий год: графика Кажлаева становилась все более абстрактной, чего факультет во главе с Андреем Гончаровым, учеником и хранителем традиций Фаворского, принять не мог.

В Полиграфическом институте Кажлаев мечтал делать диплом по «Новой жизни» Данте — ему не позволили, рекомендовали заняться поэзией Расула Гамзатова. Трудно сказать, чем было продиктовано это предписание: столичным высокомерием, имперским ориентализмом или нормативной политикой в области национально-культурного строительства. Но и позднее, когда он, мастер совершенно самобытный в своей локальной глобальности, дичок древней культуры и преждевременный «новый дикий», предвосхитивший новую живописную волну трансавангарда еще в начале 1970-х, попадет на неофициальную московскую художественную сцену, его искусство продолжат истолковывать в ориенталистском ключе: в так называемых пейзажах увидят восточную экзотику, в плетении абстрактных линий — восточные орнаменты, в картинах с текстами — восточную каллиграфию. Во многом интерпретационная инерция связана с житейскими обстоятельствами: еще в студенческие годы, заочно учась в Полиграфе в Москве и очно работая в худфонде в Махачкале, Кажлаев заживет на два города, но, даже поселившись в Подмосковье, останется в Дагестане — и сердцем, и искусствоведческой «пропиской» как представитель северокавказской художественной диаспоры. Полномочный представитель этой диаспоры, в 2001 году он сделает эпохальную для современного дагестанского искусства выставку «Круг», показанную в Московском центре культуры «Дагестан».