Всегда ли надо мыть посуду? 6 случаев, когда загрязнения приводили к научным открытиям

И даже к Нобелевской премии

Приступая к новому синтезу, химик первым делом берет в руки необходимую стеклянную посуду, которая перед этим была тщательно вымыта и высушена. Помимо этого, исходные реагенты должны быть чистыми. Различные загрязнения могут затормозить реакцию или изменить процесс. Тем не менее, как говорится, жизнь любит иронизировать. Существуют примеры, когда именно загрязнения приводили к открытиям.

Фтор — один из самых активных элементов, он обладает исключительной реакционной способностью, и экспериментальные трудности, связанные с его получением, долгое время казались непреодолимыми. Большинство известных материалов реагируют с ним, многие элементы при соприкосновении с фтором воспламеняются, он может реагировать даже с инертными газами.

Французский химик Ф. Муассан в 1886 г. сообщил Парижской академии наук, что ему удалось получить фтор в чистом виде электрохимическим разложением безводной плавиковой кислоты. Для проверки открытия в его лабораторию прибыла авторитетная комиссия — М. Бертло, А. Дебре, Э. Фреми, однако в решающий момент фтор проявил свой «характер» и не захотел выделяться.

К чести комиссии следует сказать, что никто не объявил сообщение Муассана ошибочным. Все прекрасно понимали, сколь коварен фтор, и подбадривали Муассана, полагая, что не учтена какая-то экспериментальная мелочь.

Вскоре Муассан понял, в чем дело: готовясь к приезду комиссии, он слишком тщательно очистил фтористый водород, и тот перестал проводить ток. Незначительных добавок фторида калия оказалось достаточным, чтобы обеспечить электропроводность. Именно это позволило воспроизвести получение фтора.

Вот другой пример, подтверждающий важность примесей. Полиэтилен — полимер, знакомый всем, — каждый, наверное, держал в руках полиэтиленовый пакет. Полиэтилен получают полимеризацией газообразного этилена:

CH₂=CH₂ ⟶ –(CH₂—CH₂)ₙ –

(величина n, называемая степенью полимеризации, достигает нескольких сотен тысяч)

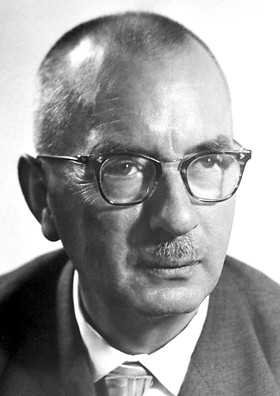

Долгое время полимеризацию проводили при давлении 1500–3000 атм и температуре 200–260°C. Это весьма жесткие условия. В 1950-х гг. немецкий химик К. Циглер решил найти катализатор, который позволил бы проводить реакцию в менее суровых условиях. Он начал изучать полимеризацию этилена в присутствии алкилов алюминия, но в результате удалось получить только короткоцепные молекулы (n — не более 100 элементарных звеньев).

Как иногда бывает, помог случай. Студент, помогавший Циглеру в работе, недостаточно тщательно вымыл перед опытом автоклав, в котором остались следы коллоидного никеля от предыдущего опыта по гидрированию.

Результаты эксперимента, проведенного в «грязном» автоклаве, натолкнули Циглера на мысль, что, помимо алкилов алюминия, в реакционную систему следует добавлять соединения переходных металлов.

В результате интенсивных исследований появилась эффективная каталитическая система TiCl₄ + Al(C₂H₅)₃, которая позволила проводить полимеризацию при 20 атм и температуре 120°C.

Возникло промышленное производство полиэтилена низкого давления. В 1963 г. за эти исследования К. Циглер (совместно с Дж. Натта) был удостоен Нобелевской премии.