Москва 1930-х годов — в воспоминаниях итальянского писателя Курцио Малапарте: фрагмент романа "Бал в Кремле"

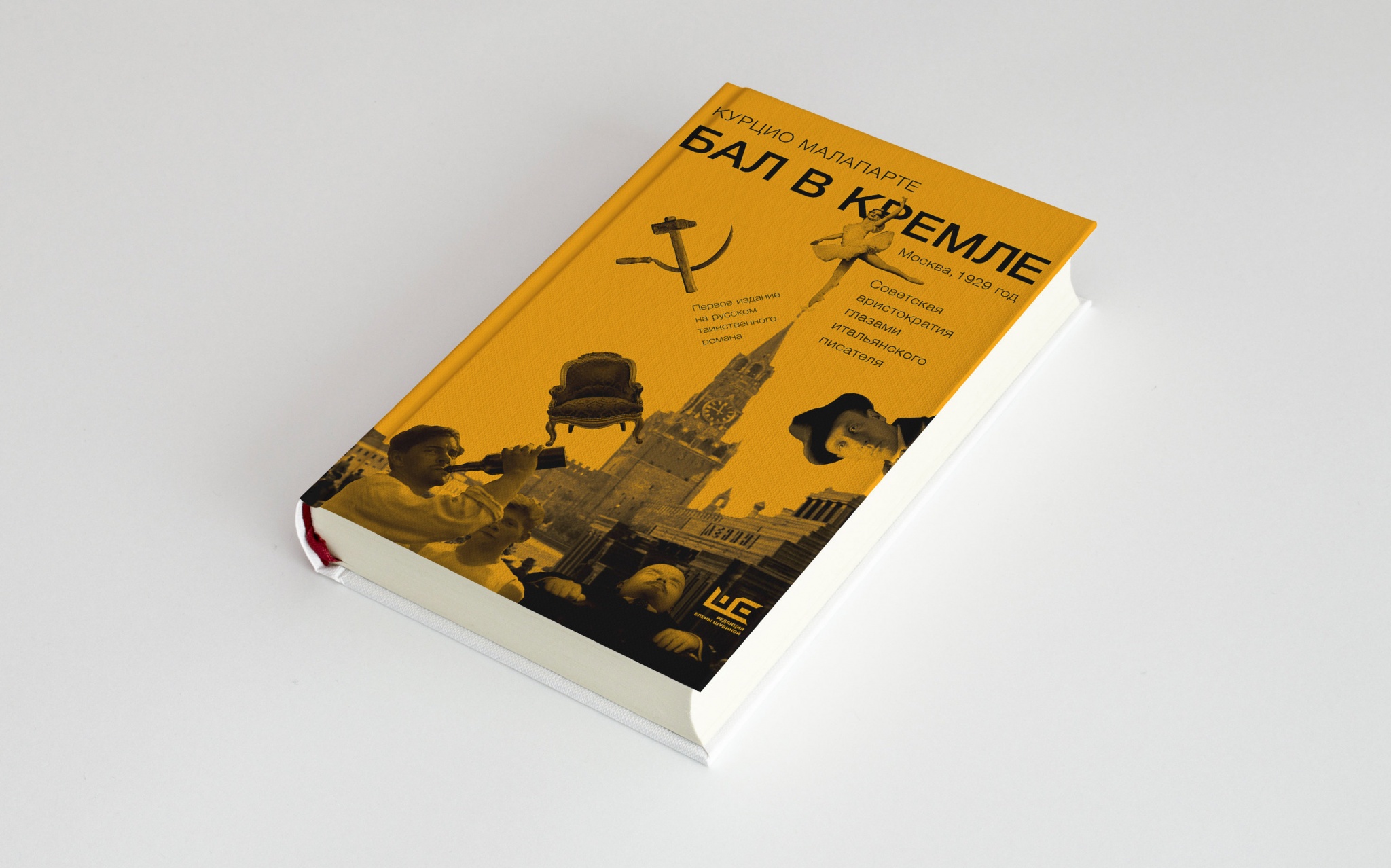

На русском языке выходит роман Курцио Малапарте — одного из самых противоречивых итальянских писателей XX века, который прошел путь от участия в фашистских движениях в 1920-х годах до громкой и открытой критики Муссолини и Гитлера. Благодаря статусу репортера итальянских газет и обширным связям, Малапарте были открыты многие двери. Его роман "Бал в Кремле", который выпускает «Редакция Елены Шубиной», написан по мотивам поездки в Москву в 1929 году и рассказывает о жизни тогдашней советской элиты.

Когда оркестр отыграл “Ich küsse ihre Hand, Madame” (венские вальсы непременно исполнялись на балах в английском посольстве*, как на балах в посольстве Германии обязательно звучали песни Коула Портера и Ноэла Кауарда), мадам Луначарская, супруга народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского, замерла посреди зала.

— Где же Алексис Карахан? — спросила она, оглядываясь. Держа левую руку у меня на плече, а правой поправляя на висках черные, слегка вьющиеся волосы, она быстро прибавила: — Вы не находите, что Семенова строит из себя Кшесинскую?

Кшесинская была последней великой балериной царской эпохи и, как говорили, любовницей Николая II.

— Почему?

— Она и сегодня опаздывает. Считает, что заставлять себя ждать — особый шик.

— А я и не заметил, что она опаздывает.

— Вы больше в нее не влюблены? — поинтересовалась мадам Луначарская, насмешливо глядя на меня.

— Вам прекрасно известно, — ответил я, — что я влюблен в вас.

— По Москве ходят и такие слухи, — сказала мадам Луначарская, — впрочем, Москва — город сплетников.

Оркестр заиграл “Wiener Blut”, и мадам Луначарская томно оперлась на мою руку.

— Когда вы возвращаетесь в Париж? — спросила она, поворачиваясь к дверям и позволяя мне ее вести.

— Наверное, я задержусь в Москве еще несколько недель, — ответил я, — хочется увидеть русскую весну во всей красе.

— Русская весна не стоит парижской весны, — сказала мадам Луначарская. — В октябре я была в Париже: выбирала костюмы для комедии, которую играю всю зиму. Это платье — от Скьяпарелли, — прибавила она, — надеюсь, что уж вы-то не станете меня бранить.

По правилам советских театров актрисам запрещено выходить в свет в нарядах из театрального гардероба. Однако Семеновой, Луначарской, ***, самым знаменитым актрисам советского театра и кино было наплевать на правила, они выходили в свет в костюмах из театральных гардеробов, даже не догадываясь, что бросают вызов не столько официальным правилам, сколько нищете, в которой жил весь народ.

Платье было чуть тяжеловатое, чуть барочное, — известно, что мадам Скьяпарелли подражала складкам тканей на рисунках Микеланджело, драпировкам статуй Кановы, римскому барокко в манере Доменикино, в котором цвета напоминают тени деревьев у Пуссена и лазуревые тени Коро. Мадам Луначарская была брюнеткой с бледной кожей, с чуть грубоватыми чертами лица, словно увиденными через лупу. Черные глаза были выпуклыми, как будто их распирали чувственность и злость, они совсем не походили на светлые стеклянные глаза русских женщин из народа. Глаза из плоти, в которых все казалось не отраженным, а словно бы вытатуированным. Черные брови — не выщипанные и не тонкие, а будто нарочно подчеркнутые карандашом — отбрасывали смутную тень на эти глаза из плоти, на ночные глаза, в которых ленивая и сладостная чувственность светилась, словно ночник в спальне. Рот у нее был крупный, мясистый, с пухлыми губами, по которым блуждала ироничная и порой презрительная улыбка, словно луч солнца, пробивающийся из под закрытой двери. В ней и правда ощущалась какая-то закрытость — в манерах, жестах, взглядах, словах. То, что подлинным аристократам дается традицией, воспитанием, благородным стилем, — сдержанность, простота, природное достоинство, некая снисходительность в поведении, словах и даже улыбке, холодность, представляющая собой не что иное, как смягченную хорошими манерами горделивость, самоуважение, отражающееся в уважении к другим, — одним словом, все, что у настоящей знати является врожденным, у класса, который недавно получил доступ к власти, почестям, привилегиям, является наигранным. Среди коммунистической знати, у которой стиль не врожденный, а наигранный, как среди парвеню в буржуазном обществе, сдержанность и простота манер подменяются подозрительностью. Главное отличие коммунистической знати — не дурной вкус, не грубость, не bad manners, не любование богатством, шиком, властью, а подозрительность и даже, я бы сказал, идеологическая нетерпимость. В Москве мы все в один голос хвалили образ жизни Сталина: его строгий стиль, простую, рабочую, благородную простоту манер. Впрочем, Сталин не относится к коммунистической знати. Сталин был Бонапартом после восемнадцатого брюмера, хозяином, диктатором; коммунистическая знать была против него, как парвеню Директории были против Бонапарта. У всех русских аристократов, у всей коммунистической знати чувствовалось презрение — не общественное, а идеологическое. Снобизм был тайной пружиной всех светских событий этого наимогущественнейшего и уже разложившегося общества. Вчера еще они жили в нищете, под подозрением, в шатком положении подпольщиков и эмигрантов, а потом вдруг стали спать в царских постелях, восседать в золоченых креслах высших чиновников царской России, играть ту же роль, которую еще вчера играла имперская знать. Каждый из представителей новой знати старался подражать западным манерам: дамы — парижским, господа — лондонским, меньшинство