Самый советский художник

Памяти Ильи Кабакова

27 мая в Нью-Йорке, немного не дожив до девяностолетия, умер Илья Кабаков, художник, который лучше всех смог объяснить миру, что такое советская цивилизация и созданный ею советский человек.

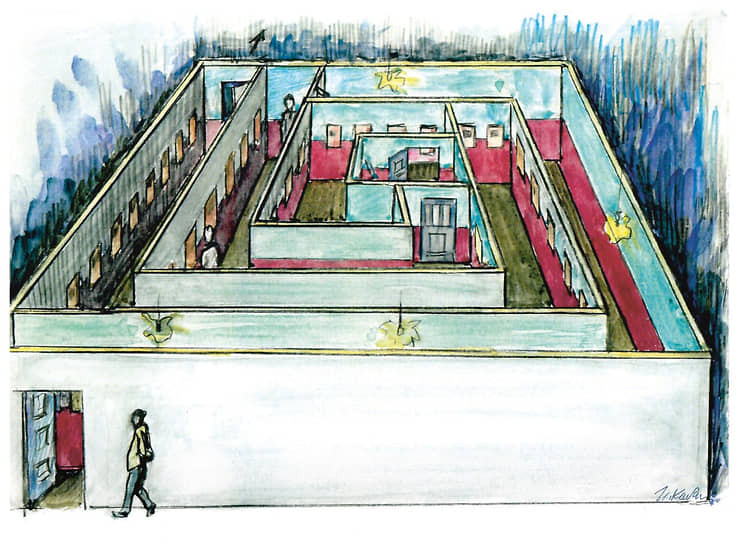

Словосочетание «тотальная инсталляция», переведенное на множество языков, так давно вошло в обиход интернациональной истории искусства и культуры, что не все, кто его использует, знают, что у него, как и других терминов вроде «импрессионизма» или «хеппенинга», есть автор. И, как случалось со всеми другими удачными терминами, «тотальная инсталляция» зажила своей собственной жизнью, стала обозначать любую гигантскую или просто большую инсталляцию, потому что, на свое счастье, родилась как раз в середине той художественной эпохи, которую можно назвать эпохой инсталляций. В сочинении терминов критики вечно соперничают с художниками, но Илья Кабаков потому придумал такой удачный термин, что ему поневоле приходилось совмещать роли художника и критика в одном лице, и речь не только о том, что ему принадлежит, возможно, лучшая книга о московском неофициальном искусстве 1960-х и 1970-х. Речь о том, что его круг — и он сам об этом многократно говорил — существовал в режиме абсолютной герметичности, словно космонавты на космической станции: в своей мирской художественной деятельности, работая иллюстраторами книг или оформителями клубов, Кабаков и его друзья, разумеется, соприкасались с советской институциональной системой искусства, но в художническом служении оказывались вне поля зрения и интереса искусствоведения и критики — то количество текстов о себе самом, какое породил вечно рефлексирующий московский концептуализм, объясняется не только внутренними особенностями поэтики, но и этими внешними обстоятельствами полного исключения из официального критического дискурса (характерно, что важнейшие критики, писавшие о Кабакове, Виктор Тупицын, Иосиф Бакштейн, Борис Гройс, не столько интерпретаторы, сколько собеседники художника, не имели никаких искусствоведческих дипломов). И конечно же, словосочетание «тотальная инсталляция» описывает прежде всего собственную практику Кабакова, склонного к рефлексии едва ли не больше остальных, его личный метод работы с пространством и временем, его личные страхи и мании.

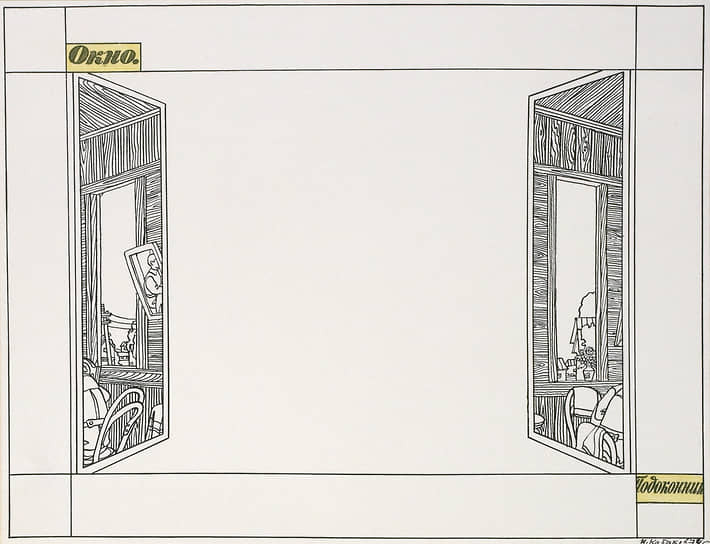

Кабаков получил лучшее официальное и неофициальное художественное образование, какое можно было получить в Москве середины 1940-х — середины 1950-х, в интересные времена борьбы с «низкопоклонством перед Западом», кампании против «безродных космополитов», смерти Сталина и разоблачения культа личности: вначале учился в МСХШ, потом — графике в Суриковском институте у Бориса Дехтерева и живописи в мастерской Роберта Фалька, куда ходил вместе с однокашниками, Эриком Булатовым и Олегом Васильевым, греть руки у камелька авангарда. В МСХШ, Суриковку и к Фальку, как и в будущее, брали не всех, но Кабаков, критик, безжалостный к себе более, чем к другим, всегда рекомендовался бездарным рисовальщиком и бездарным живописцем — одним из его персонажей и alter ego в 1980-е становится Бездарный художник. Только в работе с пространством, в работе над тотальной инсталляцией, которая представляет собой нечто вроде иммерсивного театра, где актерствует все — и коробка сцены, и реквизит, и свет, и цвет, и текст,— а сценическое действие совершается внутри зрителя, безжалостный критик признавал за собой мастерство и талант. Перелистывая альбомы из цикла «Десять персонажей» (1970-е), мы едва ли согласимся с тем, что эта одновременно твердая и легкая линия проведена рукой бездарного рисовальщика, изобретшего намеренно обезличенную, усредненную манеру среднестатистической советской книжной графики, чтобы с ее помощью рассказывать свои кафкианские притчи о переходе в небытие. Но, попав в тотальную инсталляцию, мы не станем спорить с критиком: пространство покоряется ему и в физическом, и в метафизическом смыслах.

Коммунальный коридор в тошнотворных обоях, кухонная перебранка ковшей и кастрюль, казенная безнадежность конторских комнат или возвышенная пустота музейного зала — Кабаков умеет программировать среду посредством предметов, окраски стен, освещения, звука (ряд кабаковских инсталляций заставил звучать джазовый музыкант и художник Владимир Тарасов), текстов, используя все в совокупности или же опуская какие-то выразительные средства, но всегда добиваясь нужного эффекта. Так что зритель, не имеющий ровным счетом никакого советского опыта и не могущий представить себя в роли «маленького человека», что унижен каждым соседом, каждым вахтером и каждым бюрократическим ритуалом, из коих и состоит его жизнь, вдруг испытывает безотчетный ужас, отчаяние, бессилие, тоску и другие чувства такой экзистенциальной остроты, как будто бы подошел к порогу кабинета начальства или к порогу смерти. Тем, кому посчастливилось подсмотреть за Кабаковым в момент монтажа, наблюдая, с какой настырной методичностью этот совершенно не похожий на художника сутулый человек в клетчатой рубашке и мешковатых штанах добивается того, чтобы дверь в нужник была открыта под единственно правильным углом, а куча мусора приобрела единственно правильную конфигурацию, никогда не поверит, что все это можно восстановить по инструкциям и схемам, без личного участия создателя.