Коллекция. Караван историйЗнаменитости

Анна Варпаховская. Ангел навынос

Удивительно, но за сорок лет она не слишком изменилась - во всяком случае, зрители со стажем сразу узнали в стервозной мамаше главной героини сериала "Восток-Запад" трогательную в своей искренности и непосредственности разлучницу Лизочку из фильма "Суета сует". За узнаванием последовали вопросы: "Где была? Почему так долго не снималась? Куда десятилетиями смотрели режиссеры, не приглашавшие в кино актрису, которой подвластно все - от комедии и фарса до высокой трагедии?" Чтобы получить ответы на эти (и не только) вопросы, мы и встретились с Анной Варпаховской.

— Если проводить аналогию — понимаю, кому-то она может показаться нескромной — с Раневской, то для меня фразы «Борюся, иди на повышение! Борюся, не иди на повышение!» на долгие годы стали таким же «проклятием», как для Фаины Георгиевны «Муля, не нервируй меня!». Однако поводов быть благодарной этой картине, режиссеру Алле Суриковой, партнерам Фрунзику Мкртчяну, Галине Польских, Леониду Куравлеву гораздо больше.

Роль Лизочки не была кинодебютом — двумя годами раньше вышел многосерийный фильм «Хождение по мукам», где мне достался эпизодический персонаж — жена акцизного чиновника Зоя Ладникова, убившая своего любовника-студента. Алла Сурикова, открывавшая картиной «Суета сует» личный режиссерский счет в большом кино, увидела мою фотографию в картотеке «Мосфильма». Для кинопроб был выбран финальный эпизод, когда Лизочка приходит объясниться к жене обожаемого Борюси. Я придумала, что буду держать в руках букет ромашек и нервно терзать их во время путаного монолога: «Бывшего мужа... жена новая... ваш Борюся... наш Борюся...» Текст, кстати, тоже придумала сама — в сценарии он был другим, более связным и гладким. Краем глаза увидела реакцию Аллы Ильиничны — она была довольна, смеялась — и я поняла, что справилась. А уж когда услышала, как Галина Польских говорит Леониду Куравлеву: «Посмотри, какая чудная, смешная девочка!» — окончательно уверовала в себя.

В киношной среде у Эмиля Брагинского была репутация человека, который не терпит ни малейшего отступления от авторского текста. Наверняка с Эльдаром Рязановым, постоянным соавтором в написании сценариев, были особые рабочие отношения, но другие режиссеры и уж тем более актеры, вздумавшие что-то исправлять в диалогах, получали по полной. Хорошо, что я узнала об этом после окончания съемок, иначе точно не осмелилась бы импровизировать напропалую.

Как ни странно, моя отсебятина не только не раздражала, а даже нравилась Эмилю Вениаминовичу, что придало мне смелости попросить написать дополнительный эпизод, который, к моему удовольствию, до сих пор вспоминают зрители.

Когда сценарист в очередной раз появился на площадке, с ходу заявила, что мне не хватает в фильме сцены, где Лизочка говорит Борюсе, что полюбила его за красоту.

— Душевную? — без энтузиазма уточнил Брагинский.

— Нет! Снаружи!

Эмиль Вениаминович расхохотался, и через четверть часа диалог был готов:

— Я точно знаю, за что тебя полюбила. За красоту!

— Меня?! А, за душевную...

— Нет, за красоту снаружи. Ты же писаный красавец, Борюся! У тебя лицо воина. А глаза? Прекрасные глаза...

Работа над этим эпизодом пришлась на середину съемок, когда мы уже были единой командой, прониклись друг к другу симпатией, подружились, когда я узнала Фрунзика Мкртчяна как очень интеллигентного, мягкого, тактичного человека, а в первый съемочный день он напугал меня взрывным темпераментом и сомнениями в моей профпригодности. В кадре нам предстоял долгий страстный поцелуй, и меня разбирало любопытство: как это технически возможно при столь выдающемся носе партнера? После первого дубля Фрунзик напустился на Сурикову: «Кого ты привела?! Что это за артистка, которая целоваться не умеет?! Давайте еще дубль!»

Потом еще и еще... В перерывах видела лицо Суриковой — поначалу на нем читалась растерянность, затем — сомнение, потом она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Причину подобной палитры чувств я узнала позже: оказывается, Мкртчян был известен в киношной среде как актер, ненавидящий дубли. Уговорить его хотя бы на один повтор со ссылкой на плохое качество отечественной пленки было делом непростым, а тут сам в который раз требует повторения.

Выход фильма на экраны совпал с моим «походом» в роддом, где я родила первенца — сына Леню. Нянечки и медсестры других отделений бегали в детскую смотреть, не похож ли малыш на Фрунзика Мкртчяна (такова была вера в реальность происходящего на экране) и страшно разочаровывались, увидев, что малыш рыжий и курносый, копия своего папы. Когда нас выписывали домой, муж, принимая сына из рук медсестры и разглядывая маленькую мордашку, в свойственной ему манере острить с серьезной миной проронил: «Ну отец-то понятно кто, а кто мать?»

С приглашением в «Восток-Запад» связана удивительная история. Продюсер проекта пришла на спектакль «Прощальное танго», где я играла Эдду, присмотреться к моему партнеру, которого прочили на одну из ролей в будущем сериале, а ушла с твердым убеждением, что мать главной героини должна играть я. Хотя, кажется, уже была утверждена другая актриса... Более того, продюсер поставила перед сценаристами задачу — переписать роль Ольги Павловны «под актрису Варпаховскую».

При первой встрече режиссер Денис Елеонский отнесся ко мне настороженно — я это почувствовала, но причину узнала позже: кто-то нашептал ему про мой тяжелый характер, из-за которого со мной якобы «просто невозможно работать». Когда окончилась первая смена, Денис, сияя довольной улыбкой, поблагодарил за профессионализм, терпение и самодисциплину.

Елеонский из тех режиссеров, кто одобряет импровизацию на площадке, ценит актерские находки. Помню, снимали эпизод болезни моей героини, которая лежит в постели и затухающим голосом излагает подруге свою последнюю волю. Ситуация вроде бы трагическая, но Ольга Павловна не та особа, по которой зритель станет скорбеть. И я придумываю продолжение предсмертного монолога: «Зина, мне так плохо. Похороните меня в закрытом гробу... — достаю из-под подушки зеркало, одобрительно осматриваю себя и припудривая пуховкой щеки и нос, щебечу: — Только в закрытом гробу...»

Денису импровизация понравилась, как, впрочем, и многие другие. Во втором сезоне моя героиня знакомится с владельцем антикварного магазина турком Волканом и между ними вспыхивает страсть. Перед съемками эпизода «грехопадения» Ольги Павловны мучилась сомнениями: «В моем возрасте рушиться в объятиях мужчины на постель? Обсмеют же...» И разбавила высокий диалог о взрыве чувств и отчаянно колотящемся сердце фразой, под которую героиня падает-таки на кровать, куда до этого бросила свою роскошную широкополую шляпу: «Осторожно, моя шляпа!»

Еще со студенческих времен терпеть не могу ни «чистых героинь», ни «записных злодеек». Чтобы персонаж вызывал у зрителя интерес, в нем должно быть намешано и хорошее, и плохое. Та же Ольга Павловна в первых сериях предстает редкостной стервой, и мне самой понадобилось время, чтобы, разобравшись в ее сущности, понять: женщина прежде всего сама страдает от противоречий, которые раздирают ее изнутри и делают глубоко несчастной. Как только я себе это уяснила, среди зрительских отзывов стали появляться слова сочувствия в адрес моей героини. А ведь предыдущие просто били наотмашь: «Сволочь редкая, эта Ольга Павловна! Врет, изворачивается, пышет ядом! Уверена, Варпаховская играет саму себя, потому что так вжиться в роль невозможно».

— До ваших студенческих времен очередь еще дойдет, а сейчас расскажите о проведенном на Колыме раннем детстве, о родителях. К сожалению, тех, кто видел на сцене спектакли вашего отца — замечательного театрального режиссера Леонида Викторовича Варпаховского, — сегодня почти не осталось.

— Да, это так, но к счастью, остались телевизионные записи некоторых спектаклей, поставленных отцом: «Странная миссис Сэвидж» в Театре Моссовета, «Оптимистическая трагедия» — в Малом, радиоверсия папиной постановки «Маскарада» Лермонтова, в которой были задействованы легенды Малого театра Михаил Царев, Никита Подгорный, Владимир Кенигсон, Нелли Корниенко, Элина Быстрицкая. Ну и конечно, сотни, тысячи рецензий на спектакли, созданные Леонидом Варпаховским не только на столичных, но и на периферийных сценических площадках — Алма-Аты, Киева, Тбилиси, Ленинграда, Магадана. Из конца в конец большой страны он колесил не по своей воле.

Первый раз папу арестовали в 1936 году. Обвинения строились на том, что он видел (даже не читал!) статью Троцкого, напечатанную в американском журнале «Таймс» в 1928 году, то есть еще до высылки Льва Давидовича из Союза, и переведенную на русский язык Миликовским — «дважды близким родственником» обвиняемого. «Дважды» — потому что Соломон Абрамович был женат на сестре папы Ирине Варпаховской, а первой женой отца была сестра Соломона — блестящая пианистка, ученица самого Нейгауза Ада Миликовская. Из четверых ареста чудом избежала только тетя Ира. Сначала чекисты взяли Соломона, вскоре после этого Леонида, а потом и Аду. О судьбе Миликовских близкие узнали только в 1956 году: брат после двух лет в лагере на Верхней Колыме «тройкой» при УНКВД Дальстроя был приговорен к высшей мере «за контрреволюционную троцкистскую деятельность» и принял смерть в марте 1938-го, сестру обвинили в «шпионской деятельности в пользу Японии» и расстреляли в июне того же года на Бутовском полигоне НКВД, известном сегодня как место массовых казней и захоронений жертв сталинских репрессий.

За папой «черный воронок» приехал двадцать второго февраля 1936 года, накануне первого дня рождения их с Адой первенца — моего старшего брата Феди. Уходя из дома под конвоем энкавэдэшников, Леонид Варпаховский сокрушался, что завтра воскресенье, а значит, разобраться в недоразумении и отпустить его смогут только в понедельник, уже после именин Феденьки. В Москву он вернулся спустя двадцать лет, большую часть которых провел в лагерях БАМлага и Дальстроя.

Первый приговор по тем временам был на удивление мягким — «за содействие троцкизму». Особое совещание при НКВД отправило папу в Казахстан в ссылку на три года. В Алма-Ате его приняли режиссером в Русский театр драмы имени Лермонтова, где за год с небольшим он поставил несколько замечательных спектаклей, о которых восторженно писала местная пресса. Как ни печально, эти рецензии приблизили новый арест и новый приговор. Бдительность проявил начальник управления по делам искусств при Совнаркоме Казахской ССР, гневно обрушившийся на руководство театра за то, что «пригрело под крылом государственного преступника». Отца допрашивали в течение нескольких дней, не давая спать, есть и пить. Держали на ногах по десять — двенадцать часов, предлагали проявить «гражданскую сознательность» и дать показания против людей, с которыми работал или приятельствовал в Москве. Мой брат Федя видел протоколы допросов отца, который о каждом, про кого спрашивали, говорил: «Знаю этого товарища как глубоко порядочного человека, патриота своей страны и народа». К сожалению, не все, кого спрашивали об отце, вели себя так же, как он. Это относится и к Всеволоду Мейерхольду, которого папа боготворил.

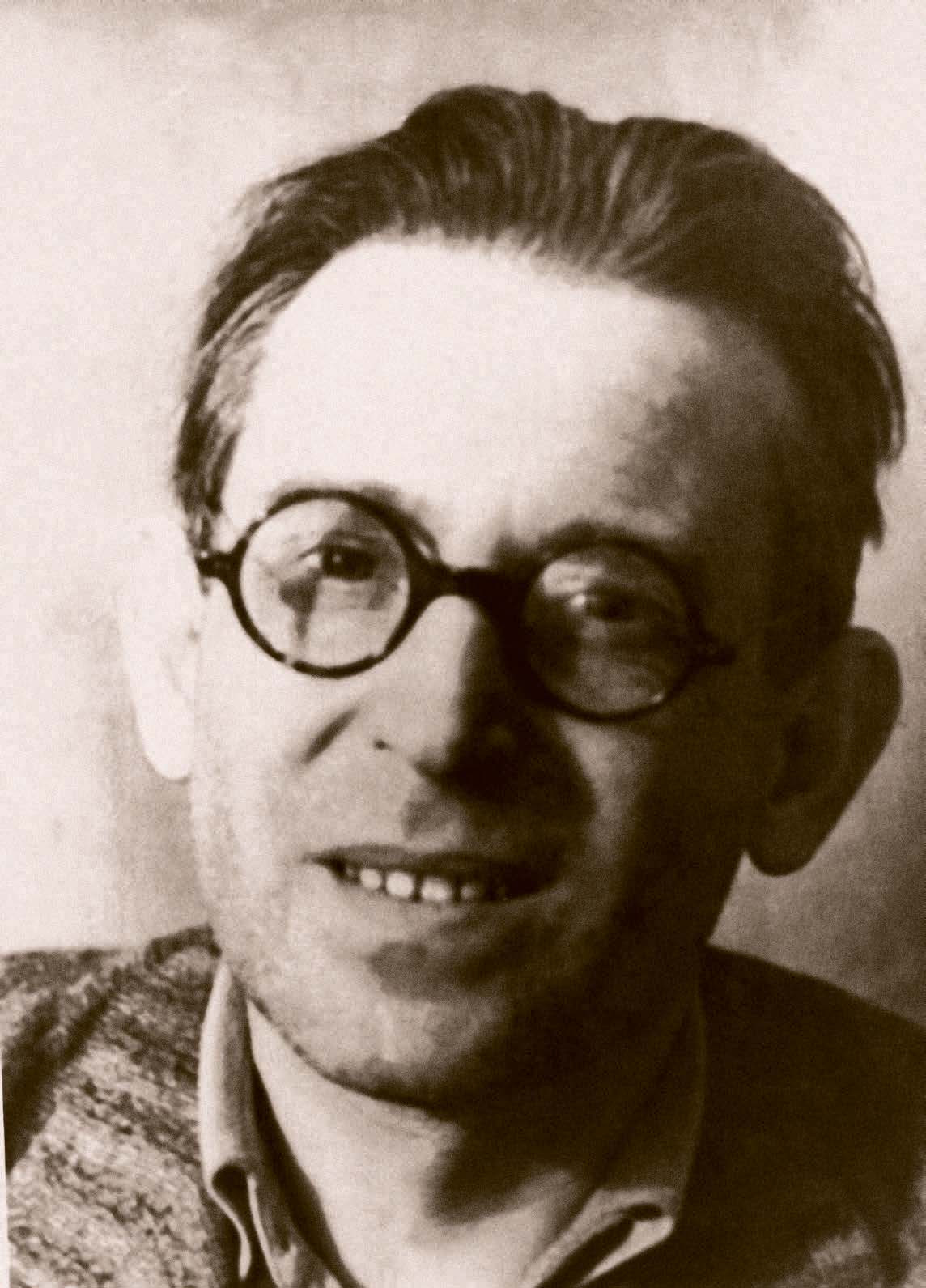

Их знакомство состоялось в 1931 году. В московской прессе была опубликована рецензия Леонида Варпаховского на один из спектаклей ГосТиМа (Государственный театр имени Мейерхольда. — Прим. ред.), которая привлекла внимание режиссера-новатора глубиной и точностью наблюдений, и он пригласил автора в ассистенты. Спустя короткое время отец уже возглавлял лабораторию при театре, призванную изучать творческий метод Мейерхольда. Несколько месяцев даже жил в квартире Всеволода Эмильевича и его жены Зинаиды Николаевны Райх и мог наблюдать некоторые особенности в их отношении к коллегам.

«Однажды Мейерхольд и Райх посмотрели спектакль в театре у Таирова и вернулись ужасно расстроенными: постановка имела огромный зрительский успех, игра исполнявшей главную роль Алисы Коонен была блистательна, — вспоминал папа. — Зинаида в досаде и негодовании металась по комнатам, потом подлетела к телефонному аппарату, набрала номер Таировых и защебетала: «Алисочка, спектакль бесподобный, ты божественна, но дружеский совет — не подходи так близко к рампе, при ее свете видны все твои морщинки». Положив трубку, удовлетворенно потерла ладони: «Все, теперь они точно до утра не заснут!»

Мейерхольд имел обыкновение, приблизив к себе человека, через какое-то время без видимых причин резко его оттолкнуть. Впервые гневно обрушился на Варпаховского по наущению жены. Райх возмутилась, что Леонид посмел сфотографировать ее на репетиции (отец делал это постоянно, все давно к этому привыкли)... «не в той юбке». Вскоре отличавшийся чуть ли не параноидальной мнительностью Мейерхольд заподозрил руководителя лаборатории в «краже» его творческих находок. Отец тут же написал заявление об уходе, собрал все записи, снимки, фотопленки, погрузил на подводу и отвез к театру. Однако своего отношения к Мейерхольду не изменил, продолжая восхищаться его творческим гением.

В начале шестидесятых, готовя цикл статей к девяностолетию Мейерхольда, папа обнаружил среди хранившегося в Центральном государственном архиве литературы и искусства творческого наследия режиссера документ, прочитав который, двое суток лежал лицом к стенке, ни с кем не разговаривая. Это был ответ Мейерхольда на запрос военного комиссара Краснопресненского района дать «подробную политическую характеристику Л.В. Варпаховскому». Мейерхольд обвинял отца в формализме, карьеризме, антисоветских методах работы и завершал письмо фразой, гарантирующей интерес органов НКВД к тому, кому дается характеристика: «...глубоко убежден в том, что в лице Варпаховского мы имеем тип, чуждый нам, с которым надо быть весьма и весьма осторожным».

Не удивлюсь, если где-то в архивах хранятся и другие доносы Мейерхольда на отца, повлиявшие на то, что через полтора года казахстанская ссылка была заменена на десять лет лагерей.

Папа сделал копию «политической характеристики», но никому, кроме домашних, ее не показывал и даже запретил упоминать. Не хотел бросать тень на память Мастера, который и сам стал жертвой молоха, и до конца своих дней пропагандировал творчество Мейерхольда, называя его великим режиссером и педагогом. В этом весь папа — мягкий, интеллигентный, великодушный, умевший прощать любые совершенные в отношении него подлости.

В 1940 году, не отбыв в БАМлаге и трети десятилетнего срока «за контрреволюционную агитацию», Леонид Варпаховский получает новые десять лет по той же «контрреволюционной статье», но местом отбывания срока назначается Магадан. О том, как на Колыме они познакомились с мамой, осужденной на восемь лет лагерей как жена врага народа, их огромной любви, которую оба пронесли до конца дней, я расскажу позже, а пока еще об одной низости, «благодаря» которой отец восемь месяцев провел в камере-одиночке.

В мае 1947 года, скостив полгода за постановку оперы «Травиата» в Магаданском музыкальном и драматическом театре имени Горького, папу освободили, но он уже в качестве вольнонаемного решил остаться на Колыме — с Большой земли доходили слухи, что все, кто возвращался, тут же получали новый срок, а то и расстрельную статью.

После пяти месяцев свободы — новый арест. На сей раз по доносу популярнейшего в тридцатые годы исполнителя лирических песен и романсов Вадима Козина, отбывавшего в Магадане срок по трем статьям, из которых только одна была политической, а две другие — «нетрадиционные отношения» и «совращение несовершеннолетних».

Чтобы была понятна бредовость и гнусность обвинений Козина, приведу один пример. На концерте, который был поставлен отцом, один из актеров читал рассказ, как фашисты повесили старую женщину за то, что скрывала партизана. В финале звучали «Реквием» Моцарта в исполнении хора и оркестра и слова, которыми папа дополнил рассказ: «Скоро день наступит, когда придет расплата». Козин увидел в них «призыв Варпаховского к американцам, чтобы освободили Колыму», а «Реквием» отнес к разряду «религиозного антисоветского хлама». Лицемерию этого человека не было предела: видя в коридорах суда (по этому делу отца судил военный трибунал) маму, которую в зал не пускали, «сладкоголосый тенор» подходил к ней, утешал, говорил, что все будет в порядке, а вернувшись в зал суда, продолжал «хоронить» папу.

На процессе Леонид Варпаховский, отказавшись от адвоката, защищался сам и делал это настолько грамотно и, по рассказам очевидцев, настолько блестяще, что прокурор снял все обвинения. Вот только после оправдательного приговора он еще восемь месяцев провел в камере-одиночке.

Следующая встреча жертвы и «обличителя» произошла спустя много лет в Москве. Хорошо помню день, когда папа, вернувшись домой после репетиции, сказал маме: