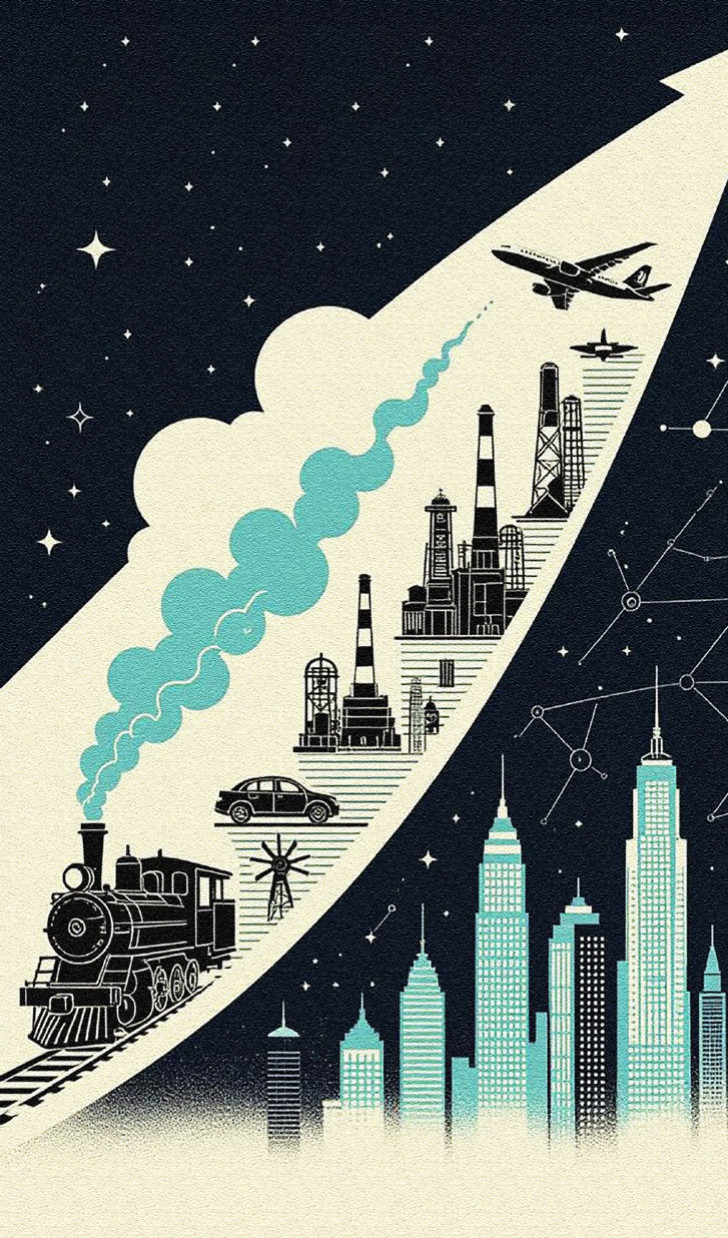

Когда и почему наука становится производительной силой

Человечество продуцировало научные знания и прорывные изобретения в течение всей своей истории, но лишь промышленная революция XIX века создала механизм конвертации инноваций в экономический рост. Свою версию ответа на эту загадку дали лауреаты Премии Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2025 года

Исторические данные свидетельствуют, что на протяжении тысячелетий среднемировой доход на душу населения оставался практически неизменным. По оценкам видного макроэкономического историка Ангуса Мэддисона, в 1000 году этот показатель был таким же, как и в начале нашей эры, а в 1823-м оказался лишь на 53% выше, чем в 1000-м. Однако примерно 200 лет тому назад экономика Британии, а вслед за ней и экономики ряда других стран вышли на траекторию стабильного долговременного роста, который в итоге дал грандиозное повышение уровня среднедушевого дохода. Эта впечатляющая картина представлена на графике 1, показывающем динамику душевого дохода для Британии с 1270 года до настоящего времени.

* Главный научный сотрудник Лаборатории современных финансовых исследований, кандидат экономических наук.

Почему устойчивый долговременный рост, обеспечивший современные высокие стандарты жизни во многих странах, мог начаться только 200 лет назад и что было его движущей силой? Основная идея нобелевских лауреатов 2025 года Джоэля Мокира, Филиппа Агьона и Питера Хоуитта состоит в том, что этой силой был непрерывной поток технологических инноваций, начавшийся в ходе промышленной революции. Нобелевский лауреат 1993 года Дуглас Норт, а затем прошлогодние лауреаты Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон выдвигали на первый план роль институтов, благоприятствующих или препятствующих предпринимательской активности и экономическому росту. И тот и другой подходы к объяснению феномена роста вряд ли можно считать конкурирующими — скорее они дополняют друг друга.

Таким же образом следует оценивать взаимосвязь работ нынешних лауреатов. Мокир внес значительный вклад в развитие экономической истории как научной дисциплины. Он в деталях изучал процессы технологического развития, происходившие в странах Европы и Азии с древних времен, чтобы выявить необходимые предпосылки долговременного роста и доказать, что одной из важнейших было продуктивное взаимодействие научных исследований и технологических инноваций.

Агьон и Хоуитт изучали долговременный устойчивый рост с помощью математической модели, ставшей базовой для многочисленных дальнейших теоретических и эмпирических изысканий. В основе этой модели лежит ставшая известной благодаря работам австрийского экономиста Йозефа Шумпетера идея «созидательного разрушения», согласно которой генерирование технологических инноваций представляет собой динамический процесс конкуренции фирм, осуществляющих исследования и разработки и борющихся таким способом за выживание на рынке.

Полезные знания

Основной вопрос, на который отвечают работы Мокира, заключается в том, каким образом новые знания, коими овладевало человечество, помогали создавать материальную культуру и привнесенное ею процветание. В серии фундаментальных монографий, издававшихся в 1990-е и 2000-е годы, он на богатом историческом материале подробно исследовал изобретения и технические инновации, реализованные с древних времен в разных цивилизациях, включая античный Рим, Грецию и Китай.

В книге «Дары Афины», вышедшей в 2002 году, Мокир использует термин «полезные знания», введенный нобелевским лауреатом Саймоном Кузнецом в книге 1965 года об экономическом росте. Полезные знания в качестве основного источника экономического роста включают два типа знаний. Первый — пропозициональные знания о природных явлениях и закономерностях, которые дают ответы на вопросы «почему» и трактуются Мокиром шире, чем теоретические знания в современном понимании. Второй тип — прескриптивные знания о том, «как делать» что-либо, материализованные в виде чертежей, схем, описаний, инструкций и т. д., то есть во всем том, что обобщается понятием «технология».

Как утверждает Мокир, устойчивый экономический рост на основе технологических инноваций возможен, только если существует продуктивная взаимосвязь пропозициональных и прескриптивных знаний. Она создает синергию, обеспечивающую создание и накопление полезных знаний. Возникновение данной синергии позволило некоторым странам Европы, в первую очередь Британии, запустить непрерывный инновационный процесс, ставший источником долговременного экономического роста.

До середины XVIII века такая взаимосвязь отсутствовала. Как показал в своих книгах Мокир, еще с античных времен были накоплены определенные знания в области математики и физики, которые, как правило, не находили применения на практике. Инновации, даже такие прорывные, как ветряная мельница, тяжелый плуг или печатный станок, носили спорадический характер и не оказывали влияния на долговременную экономическую динамику. Мокир пришел к выводу, что инновации не могли обеспечить устойчивый рост экономики потому, что не было понятно, как технологии работали, а это препятствовало процессам их развития и мультиплицирования. По его словам, инженерное дело существовало без механики, металлургия — без металловедения, горное дело — без геологии, обработка земли — без почвоведения и т. д. До определенного времени просто не существовало естественнонаучной базы для понимания природы технологий, однако после научной революции XVII–XVIII веков препятствия на пути превращения науки в производительную силу определялись институциональными факторами.

Из-за отсутствия взаимной связи науки и производства до XVIII века в мировой экономике господствовала стагнация. Как можно видеть на графике 1, до 1700 года рост среднедушевого дохода Британии был очень слабым либо отсутствовал. Всплески экономического роста наблюдались в отдельные периоды в некоторых других странах, но они затухали по прошествии нескольких десятилетий. Мокир в работе 2000 года исследовал неудачный опыт Голландии, которая до начала промышленной революции была наиболее передовой страной Европы. Однако к началу XVIII века она утратила лидерство, несмотря на высокий уровень человеческого капитала и благоприятные для рынков институты. Причиной неудачи было отсутствие эффективного взаимодействия между исследователями и производителями, из-за чего Голландия не смогла обеспечить в необходимой мере генерацию полезных знаний.

Сложившиеся в этой стране после окончания буржуазной революции группы влияния были привязаны к традиционным технологиям, до определенного времени передовым. Представители коммерческой элиты оказались слишком консервативными и прагматичными и не испытывали интереса к пониманию научных основ технологий, с которыми имели дело. Такое отношение к науке, по мнению Мокира, в итоге притормозило технологическое развитие Голландии.