Мальков по осени считают

Как найти баланс между аппетитами человека и интересами океана

Дальний Восток — главный рыбный цех России, но его богатства небезграничны. За последние десятилетия одни обитатели моря, такие как минтай или сардина иваси, демонстрируют прирост, другие — треска, камчатский краб — сокращение. Ученые связывают это не только с деятельностью человека, но и с климатическими циклами. Как быстро океан успевает восполнять потери и нужна ли ему в этом помощь человека, «Эксперт» обсудил с гидробиологами и океанологами.

Что скрывает толща вод

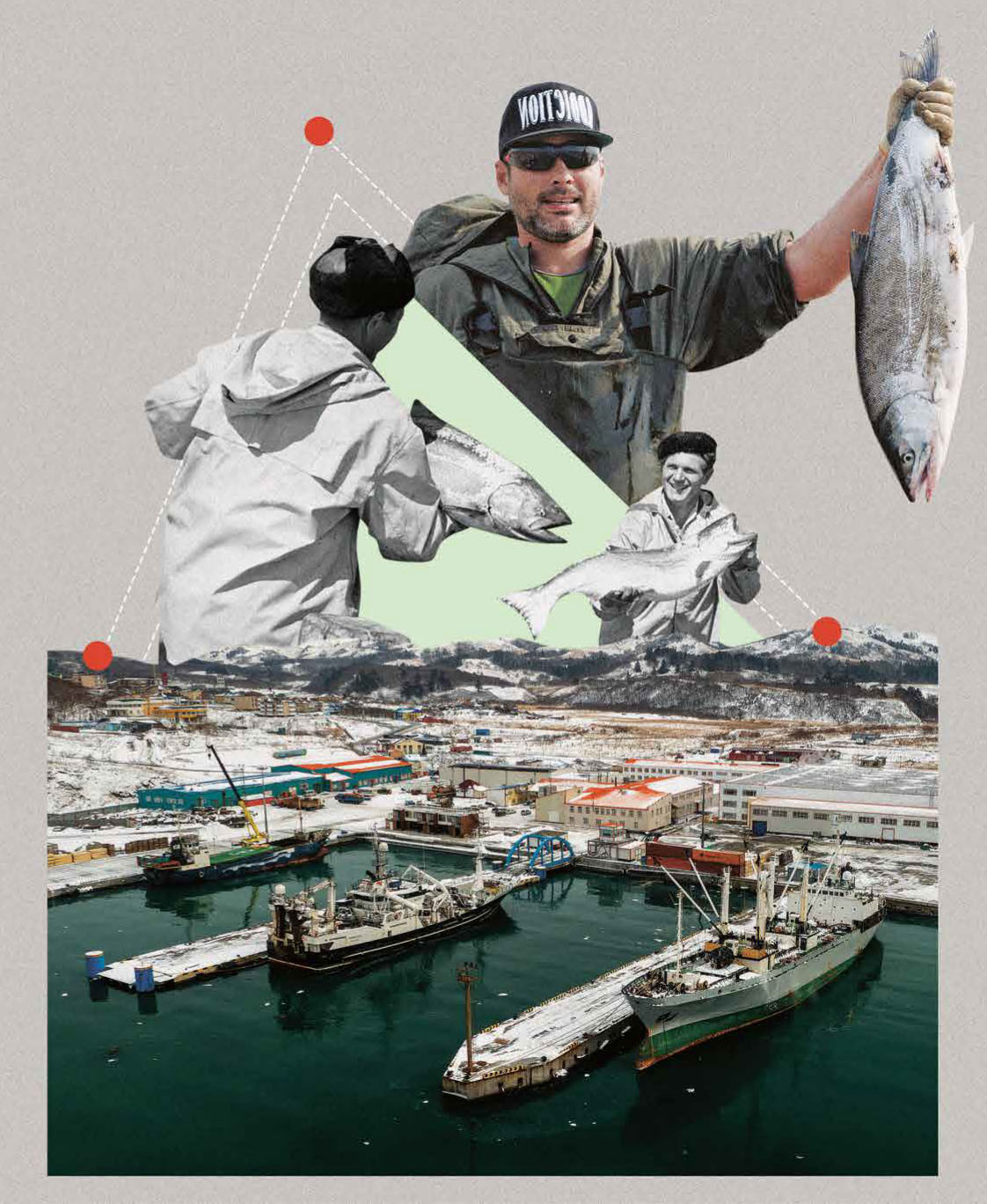

Когда-то коренные народы Дальнего Востока ловили рыбу костяными гарпунами и плели ловушки для крабов из ивовых прутьев. Сегодня в дальневосточных морях работают траулеры, добывающие за раз сотни тонн подводных жителей.

Снижение популяции отдельных видов во многом наследие 1990‑х. После перехода на другой тип экономических отношений доступ к 70% мировых рыбопромысловых районов стал ограничен, оказалось выгоднее работать в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Судовладельцы массово переориентировались на прибрежные воды, что усилило нагрузку на экосистему. В 1997–2000 годах удельная доля вылова РФ в открытых районах Мирового океана снизилась до 17–18%, а вылов в собственной ИЭЗ увеличился до 68– 70% и устойчиво сохраняется на этом уровне. По оценке Росрыболовства, на Дальнем Востоке за последние десять лет вылов водных биоресурсов вырос почти на 50%.

Сегодня в стране на Дальний Восток приходится порядка 76% вылова. По итогам прошлого года добыча рыбы и морепродуктов снизилась на 8% — до 4,9 млн тонн — по сравнению с 2023 годом. Наблюдается рост добычи минтая, сельди и сардины иваси, что частично компенсирует снижение по лососевым.

В научной среде регулярно говорят о необходимости рационального промысла и об установлении временных ограничений на добычу тех видов, численность которых поступательно снижается. Эта практика уже применяется: с 2021 года введен запрет на промышленный вылов камчатского краба в подзоне Приморье.

Ученые занимаются расчетами стратегических запасов гидробионтов — так называют организмы, живущие в водной среде. Они отслеживают объемы вылова и готовят прогнозы динамики численности: краткосрочные — чтобы установить объем допустимого улова (ОДУ) на текущий сезон — и долгосрочные — на перспективу.

Рациональный промысел подразумевает достижение баланса между изъятием особей из популяции (величина ОДУ) и сохранением воспроизводительной способности этой популяции. Объем изъятия (так называют вылов) зависит от целого набора факторов — от численности популяции до ее возрастной структуры и экосистемного окружения — и составляет от 10% до 30% для разных видов.

Одна из задач — вовремя выявить колебания численности популяции, выяснить ее причины и исходя из этих знаний определять допустимое изъятие.

Точность до икринки

У обитателей океана с длинным жизненным циклом, например у палтусов, макрурусов, крабов, прогноз динамики численности можно дать на больший период с большей оправдываемостью, нежели для короткоцикловых видов — сардины, сайры, лососей.

Поэтому успех путины на Дальнем Востоке во многом зависит от быстрой корректировки прогноза распределения скоплений и тактики оперативного регулирования промысла.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне расчеты и разработку прогнозов ведут специалисты дальневосточных филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), самым крупным из которых является Тихоокеанский филиал (ТИНРО, в этом году отмечает 100‑летие).

«Ежегодно на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выполняются работы по оценке состояния более 600 объектов промысла. Если говорить о системности мониторинга, то цикл морских исследований составляет три-четыре года. Мы получаем материалы по большинству промысловых объектов и приступаем к новому циклу работ», — рассказал «Эксперту» глава ТИНРО Алексей Байталюк.

Внушительный объем материалов получают и на промысловых судах, где во время путины работают научные наблюдатели. Они фиксируют размер особей, добытых на разной глубине разными способами, качественных показателей выловленной рыбы и объемов прилова сопутствующих видов, к примеру сельдь при специализированном ловле минтая.

«Оценка запасов делается по результатам мониторинга фактических уловов и данных промысловых экспедиций. Суда специализированных институтов выходят в море и в разных районах ловят объекты промысла, оценивают изменения их численности и размерно-возрастную структуру. Если, например, в районе промысла камчатского краба поймали только молодь и мальков, это значит, что взрослый краб оттуда куда-то ушел или его выловили и необходимо установить временный мораторий на вылов», — говорит Ольга Коновалова, начальник отдела научно-исследовательских работ и изучения биоразнообразия Центра морских исследований МГУ.

Первое специализированное научно-исследовательское рыбохозяйственное судно вышло в рейс на Дальнем Востоке в 1930 году. Системные морские исследования ведутся с 1950‑х годов, в 1980‑х они получили новое развитие с внедрением в рыбохозяйственную практику комплексных мультидисциплинарных, экосистемных исследований. Они позволяют накапливать большие массивы данных. «Это дает возможность как минимум методом аналогии, а максимум — методом математического моделирования, понимать, видеть процессы, происходящие в океанах, в морях с гидробионтами, с окружающей средой, видеть последовательность этих процессов и учитывать это в том числе в долгосрочных прогнозах до 2030 или даже 2050 года», — говорит Алексей Байталюк.

К прогнозированию приглашают и климатологов, потому что многое, что происходит в океане, зависит от климата. А он бывает переменчив.

Минтай — всему голова

Природа вносит коррективы в любой прогноз. Так, результаты лососевой путины на Дальнем Востоке в 2024 году разошлись с ожиданиями. К ценным промысловым видам лососевых рыб относятся: горбуша, нерка, кета, кижуч, чавыча и семга. По данным Росрыболовства, их суммарный вылов достиг приблизительно 235 тыс. тонн — на 27% меньше запланированных объемов.

Лососевая путина 2024 года подтвердила тренд на снижение запасов тихоокеанских лососей, заявили во ВНИРО.

Лососевые и беспозвоночные не самые массовые объекты лова в Дальневосточном бассейне. «Лососевые важны с точки зрения развития береговой переработки и количества заводов, занятых воспроизводством и выпуском молоди. А значение промысла крабов объясняется его маржинальностью. Но высокочисленные объекты, которые в первую очередь влияют на валовой объем вылова, развитие промыслового флота и выручку, — это минтай и сельдь», — перечисляет Алексей Байталюк.

Промысел минтая на Дальнем Востоке демонстрирует устойчивый рост. За январь — ноябрь 2024 года рыбаки выловили 1,8 млн тонн этой рыбы, что на 6% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.