На каком языке говорили скифы?

О скифах сказано и написано много – но почему-то исследователи вновь и вновь обращаются к их удивительной многовековой истории. Вероятно, главная причина заключается в том, что сам этот народ – или же общность народов, как более осторожно говорят сегодня, – не оставил прямых сведений о своей культуре – письменных преданий, непосредственных памятников фольклора, таких, где бы ясно говорилось о его происхождении и судьбе. Тем ценнее сегодня выглядят попытки ученых реконструировать хотя бы отчасти уникальную культуру скифов. Одна из таких попыток – исследования известного историка, многолетнего сотрудника Института востоковедения РАН С. В. Кулланда (1954—2020), посвященные лингвистическому строю языка этого загадочного народа. Общему обзору книги Сергея Кулланда «Скифы: язык и этногенез» (М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 2016) посвящена предлагаемая статья.

1.

Вопрос о скифской культуре и ее влиянии на развитие человеческой цивилизации – по-прежнему не вполне исследованная тема. Сегодня мы имеем лишь косвенные свидетельства об этом народе (либо некой этнической общности) – и, прежде всего, это рассказы античных историков.

Между тем, согласно упомянутым свидетельствам, территория, занимаемая таинственным народом скифов, была ошеломляюще велика. В связи с чем проблемы этногенеза этой общности и вопросы ее последующего развития, несомненно, представляют весьма значительный интерес. Историки до сих пор спорят – исчез ли бесследно этот народ под натиском сарматов, перешел ли он на новые земли – или же растворился среди новых этносов, заселивших степи, когда-то ему принадлежавшие.

Кто-то, обращаясь к исследованиям по данной теме, ищет ответа на вопрос о судьбе отдельных территорий, кто-то стремится решить проблему атрибуции памятников культуры – между тем кто-то задумывается о вопросах более общего характера, изучая закономерности возвышения или исчезновения отдельных народов, существования этнических союзов и их влияние на общий ход развития человеческой цивилизации.

2.

Итак, скажем коротко, кто такие скифы и что известно о них на сегодняшний день. Этот народ – или этническая общность – относится к иранской ветви индоевропейцев. В определенный период она активно проявила себя в степях Северного Причерноморья и Приазовья, где произошли ее контакты с письменными культурами древности – благодаря чему мы сегодня и можем опознать ее некие следы.

Наиболее подробные сведения об этом народе содержатся в трудах Геродота (V век до н. э.), который сам посетил Скифию и многое, о чем говорил, вероятно, видел своими глазами.

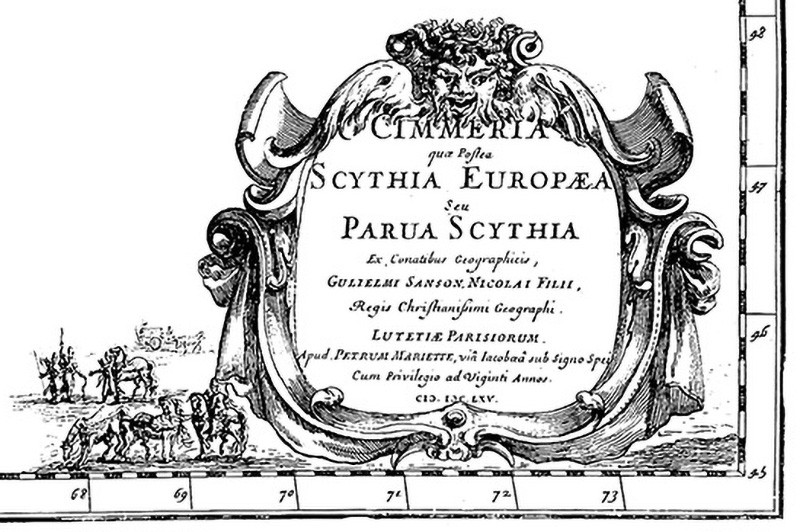

Хорошо известно, что скифы изначально расселились в Азии, которую вынуждены были покинуть под натиском массагетов1, для чего им пришлось перейти реку Аракс (ученые до сих пор спорят, что это за река). Затем скифы успешно вытеснили из Причерноморья киммерийцев, преследуя которых совершали набеги на страны Ближнего Востока. В частности, в период, близкий правлению мидийского царя Киаксара (очевидно, конец VII – начало VI века до н. э.), они нанесли поражение Мидии. Позднее скифы вернулись в Причерноморье, где их земля лежала между Истром (Дунаем) и Меотидой (Азовским морем), доходя до реки Танаис (Дон).

1Массагеты – древний воинственный кочевой народ, живший на территории современной Центральной Азии (между рекой Сырдарья и Каспийским морем) (Прим. авт.).

Между тем даже эти довольно скудные сведения имеют множество нестыковок – прежде всего, до сих пор остается не очень понятным, куда могли уходить от скифов преследуемые ими киммерийцы. Хотя с другой стороны, само существование упомянутых народов сомнений не вызывает и подтверждается, в частности, древневосточными клинописными текстами, в которых говорится в том числе о двух народах – «гимирри и ишкуза».

О скифах говорят остатки их языка (или языков) – немногие лексемы, которые приводят греческие авторы, а также надписи на объектах материальной культуры.

Между тем в настоящее время историки все более склоняются к мнению, что сам термин «скифы» весьма условен. Вообще, как отмечают исследователи, сами предметы обнаруженных захоронений могли принадлежать различным народам, кочевавшим или проходившим по территории Причерноморских и Приазовских степей. Более того, многие предметы из курганов, несомненно, греческой работы – и сейчас уже, вероятно, трудно определить, выполнялись ли они на заказ для скифских вождей либо были похищены при нападениях на поселения Причерноморья.

Отметим, что многие сведения о скифах более напоминают мифы. Так, в частности, Геродот рассказывает, что Геракл (от которого этот народ ведет, согласно одной из легенд, свое происхождение), оставил младшему сыну чашу, и с тех пор все скифы носят чаши на поясе. Вместе с тем интересно, что таких чаш никто никогда не находил.

В 1970-е годы на территории современной Республики Тыва в кургане Аржан были найдены предметы, изначально отнесенные к артефактам скифской культуры. В настоящее время многие исследователи считают, что между причерноморскими и тувинскими находками, возможно, больше различий, чем сходства. Историки едины лишь в одном – очевидно, на огромной территории степной зоны от Приазовья и Причерноморья и далее от Предуралья к Алтаю жили многочисленные кочевые племена, находившиеся в постоянных контактах, чем отчасти и объясняется сходство их бытового уклада и предметов духовной культуры. Какую часть этих племен считать собственно скифами – вопрос до настоящего времени весьма спорный, поскольку имеющиеся сведения отрывочны и скудны.