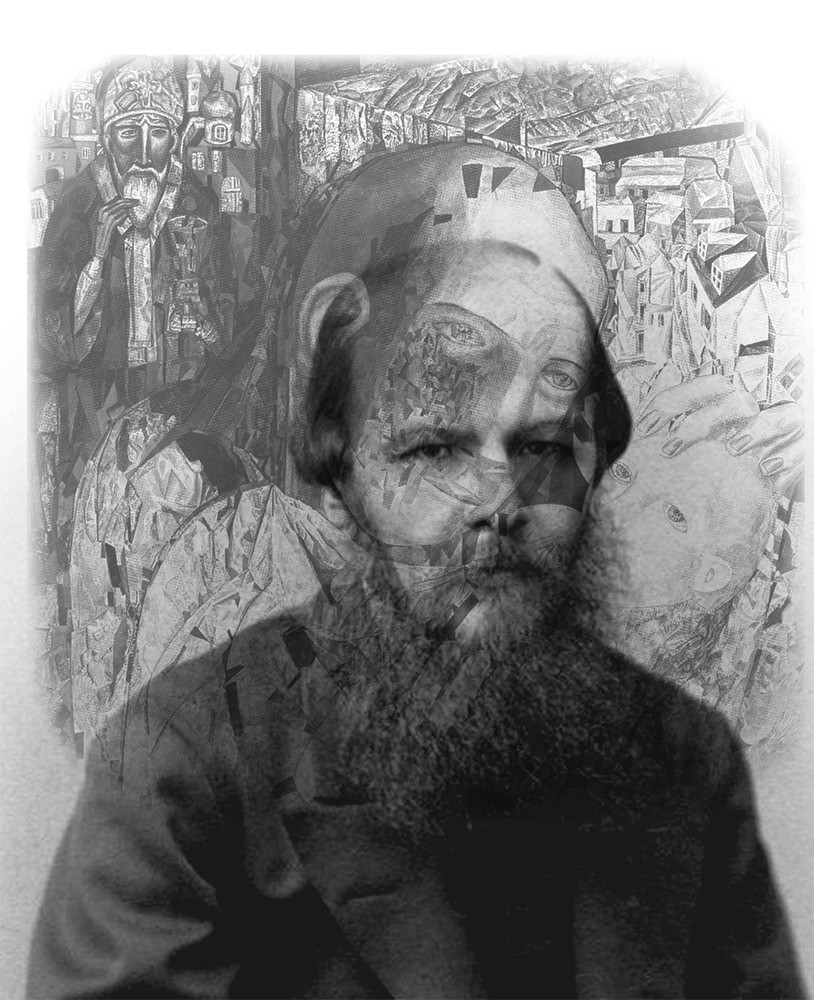

Достоевский и раненая самость

Психологическая анатомия духовного напряжения

В наше время Достоевского принято воспринимать либо как пророка религиозной идеи, либо как философа страдания, либо как социолога преступлений и наказаний. Его высказывания выдергиваются из контекста, превращаются в цитаты для заголовков и мемов. Но за всем этим шумом теряется главное: Достоевский – не моралист и не мистик. Он – писатель боли. Точнее, травмы.

Его герои живут не в логике греха, а в логике разрушенного «я». Их поступки рождены не свободой, а разломом. Они не выбирают – они пытаются выжить, удержать себя от распада, от безликости, от чувства внутренней пустоты. В центре этих текстов – не злодей, совершающий преступление, а человек, потерявший опору. Стыдящийся, сгорающий, нуждающийся в подтверждении собственного существования.

Поэтому читать Достоевского сегодня важно не ради цитат и не в порядке спора с нигилизмом. А как обращение к психологии предельного. Его романы дают доступ к опыту, который трудно выдерживать: это исследование человека, чья идентичность не состоялась, а распалась – на взгляд, на вину, на просьбу быть увиденным.

Достоевский работает не с идеями, а с болью. Не с системой, а с криком. Не с грехом, а с раненой самостью, которая отчаянно пытается найти, к чему ей привязаться, чтобы не исчезнуть.

Самость и раскол: как устроен внутренний мир героев

Герои Достоевского не обладают устойчивым «я». Они не действуют из центра – потому что этого центра у них нет. Все их существование – попытка его построить: из взглядов других, из страданий, из идеи, из преступления, из любви, из унижения.

Их сознание – не цельное, а дрожащая, лихорадочная структура. Они мечутся между самоуничижением и манией величия, между стремлением раствориться в другом и отчаянной борьбой за автономию. Они не знают, где заканчиваются сами и начинается внешний мир – потому что границы их личности так и не были надежно очерчены.

В них живет один из главных вопросов психики, пережившей дефицит:

«Ты видишь меня? Я существую в твоих глазах? Я есть, пока ты на меня смотришь?»

Это и есть внутренний двигатель их отношений. Они не ищут любви как чувства – они ищут подтверждение бытия, подтверждение ценности, отражение. Не найдя его в раннем опыте, они бросаются в крайности: идеализируют, преследуют, унижаются, испытывают другого, чтобы тот наконец сказал: «Ты есть».

По сути, это не про религию и не про философию. Это про онтологическую тревогу: если меня не признали – значит, меня нет. А если меня нет – я должен сделать что-то, чтобы стать. Пусть даже разрушить другого или самого себя. Только бы – почувствовать контур.

Мир без опоры: детская рана как психический ландшафт

Внутренний мир героев Достоевского напоминает человека, выросшего в условиях, где не было ни постоянства, ни настроенного отклика, ни психологической надежности. Это психика, формировавшаяся в условии дефицита зеркала: когда тебя не видели, не слышали или слышали слишком громко, поглощали собой. Личность в таких условиях не формируется – она разбивается.

Отношения с родительскими фигурами в мире Достоевского носят крайний характер. Либо это тотальное симбиотическое слияние, при котором другой становится продолжением тебя и его уход воспринимается как смерть. Либо – радикальное отвержение, оставляющее после себя не просто пустоту, а обжигающий стыд: «Меня не хотели, значит, я плох».