Биология на рубеже веков, или Сто лет тому вперед

В феврале 1300 года папа Бонифаций VIII выпустил буллу, объявлявшую этот юбилейный год особенно благоприятным для посещения Рима и отпущения грехов. Булла отражала настроения, овладевшие в тот момент многими европейцами. Рубежам веков традиционно придавали особое значение – символическое, судьбоносное или даже роковое. Мы хорошо знаем это благодаря Данте, который, как считается, совершил свое великое путешествие из Ада в Рай (или из глубин человеческой души к ее вершинам?) именно весной 1300 года. Конец века знаменовал, с одной стороны, трагическое сокрушение о несовершенстве человечества, но с другой – надежду на новую жизнь. Эта старинная тенденция ожила с новой силой в последние годы XIX и первые годы XX века – в краткую, но яркую эпоху, которую часто так и называют «конец века», по-французски fin de siècle.

«Хотя fin de siècle обычно связывают с декадентством, в действительности общество в начале нового века не загнивало, а, напротив, бурлило от накопленных новых сил и энергий», – пишет американская исследовательница Барбара Такман. Это была эпоха первых автомобилей, первых самолетов, первых радиоприемников, и одновременно – начинающегося переворота во многих фундаментальных науках, от психологии до физики. В 1900 году вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В том же 1900 году Макс Планк доложил немецкому Физическому обществу о своей квантовой формуле излучения, а в 1905 году Альберт Эйнштейн опубликовал специальную теорию относительности. До квантовой теории атома, которую создал в 1913 году Нильс Бор, оставалось совсем немного.

Биология в этот период по темпам своего развития ничуть не отставала от физики. «XX век уже успел сыграть большую роль в развитии теоретической биологии. За последние 35–40 лет возникли четыре новых биологических науки», – писал в 1935 году русский биолог Николай Константинович Кольцов (см. о нем статью «Кольцов и наследственность», «Знание – сила», № 7, 2022). Кольцов хорошо знал, о чем говорит: он окончил университет в 1894 году, защитил магистерскую диссертацию в 1901, а докторскую, так и оставшуюся незащищенной, подготовил в 1905-м. Так что его становление как ученого приходится как раз на интересующее нас время. Он – не только свидетель, но и важный участник происходившей тогда трансформации биологического знания.

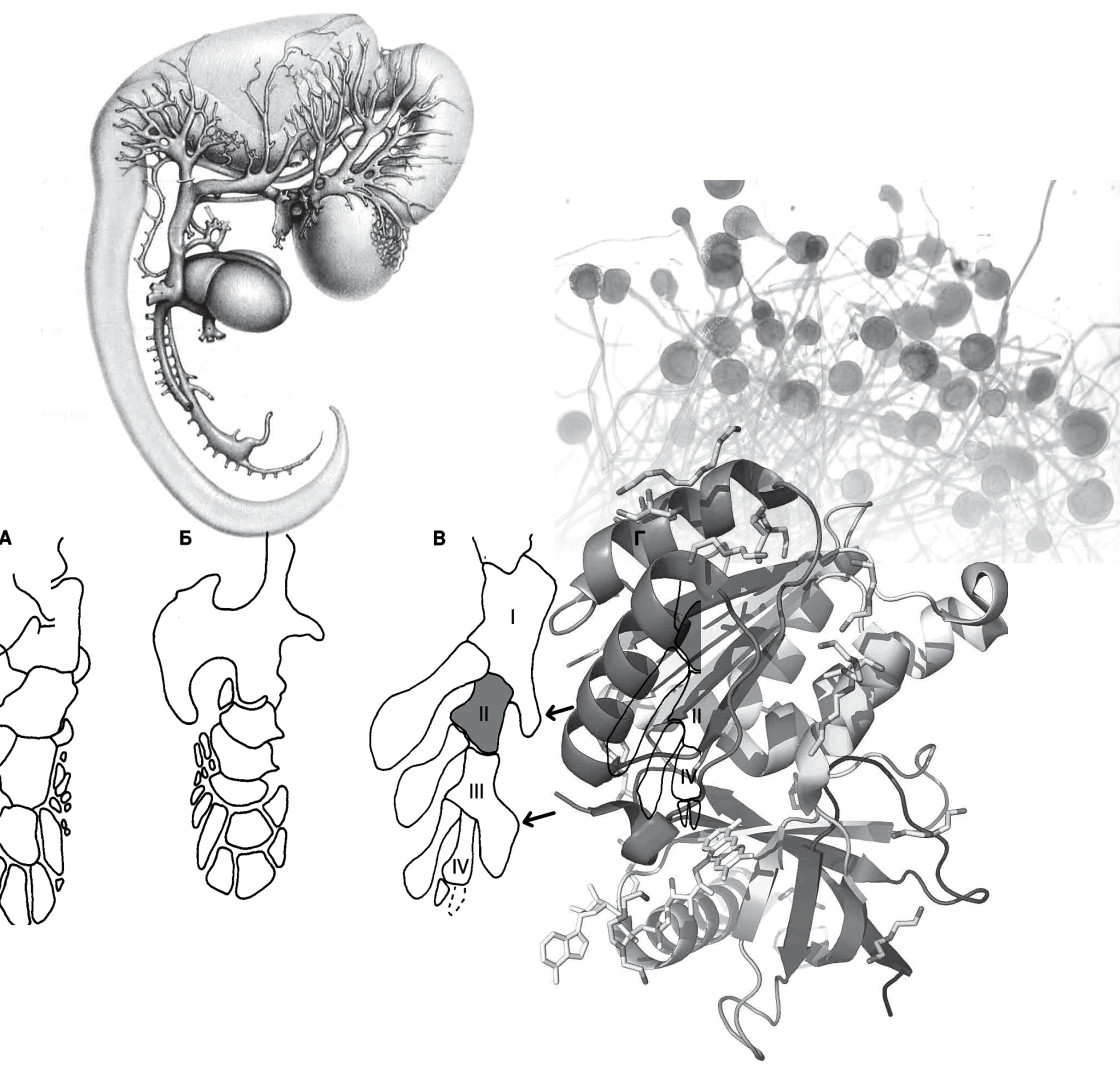

Четыре науки, которые перечисляет Кольцов – это экспериментальная эмбриология, генетика, биохимия и цитология, то есть учение о живой клетке. Взглянув на даты рождения этих наук, мы тут же увидим, что они плотно ложатся во временнýю окрестность рубежа веков. Датой рождения экспериментальной эмбриологии, названной своим крестным отцом Вильгельмом Ру «механикой развития», считается 1894 год, когда Ру начал издавать специальный журнал «Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen». С генетикой еще проще. Ее общепризнанная дата рождения – 1900 год, когда трое ученых – голландец де Фриз, немец Корренс и австриец Чермак – независимо друг от друга совершили так называемое вторичное открытие законов Менделя. Их тут же поддержал англичанин Бэтсон, уже давно работавший над теми же проблемами и ставший одним из первых крупных генетиков; не кто иной, как Бэтсон, придумал в 1905 году сам термин «генетика». Все это дало Кольцову основание написать, что «рождение генетики совпадает с рождением нашего века».

Датой рождения биохимии можно считать 1906 год, когда начал выходить британский «Biochemical Journal». Есть и другие датировки – например, 1897 год, когда Эдуард Бухнер открыл чисто химическую (ферментативную) природу брожения, или 1903-й, когда немецкий химик Карл Нойберг впервые употребил слово «биохимия»; принципиально это дела не меняет.

Что касается цитологии, то, казалось бы, эта наука существовала и в XIX веке. Но здесь Кольцов предлагает сравнить два издания известной книги американского биолога Эдмунда Уилсона «Роль клетки в явлениях наследственности и изменчивости»: первое, вышедшее в 1896 году, и второе – 1902 года. Разница между этими изданиями так велика, что в 1902 году можно говорить уже о новой науке.

В том же 1902 году еще один американский биолог, Уолтер Саттон, опубликовал статью о хромосомах кузнечика, в которой сделал вывод: хромосомы во время созревания половых клеток ведут себя точно так же, как должны были бы себя вести наследственные факторы, образующие физическую основу законов Менделя. Саттон частично основывался на работах немецкого биолога Теодора Бовери, со ссылки на которого он начинает свою статью. Бовери независимо пришел к тем же выводам, что и Саттон, опубликовав их чуть позже. Так оформилась хромосомная теория наследственности.