Выход в свет

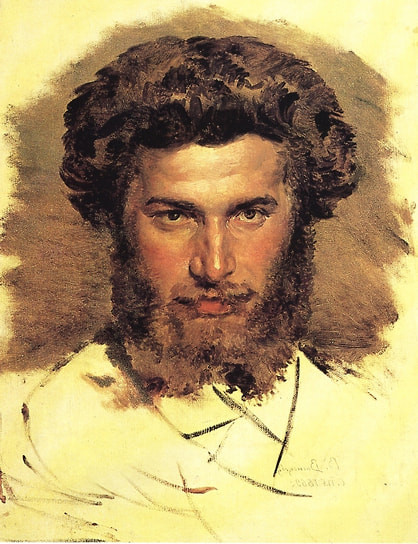

7 неудобных вопросов об Архипе Куинджи

История жизни и творчества этого всенародно любимого в России пейзажиста могла бы стать примером того, как зритель разглядел великое искусство раньше критиков. Но это еще история беспрецедентного упорства, веры в себя вопреки трендам и немного — мифотворчества. Пока в Русском музее Санкт-Петербурга идет ретроспектива Куинджи «Иллюзия света» из рекордных 150 произведений художника, вот самые популярные и не самые удобные вопросы о нем — с ответами.

1Правда, что Куинджи — самоучка? (И что за история с забором Айвазовского?)

В детстве будущий «главный русский пейзажист», сын сапожника-грека, бегал по улицам Мариуполя, пас гусей, подрабатывал на местных стройках и все время рисовал. Он рано лишился родителей. Образование, которое смогли дать ему родственники,— греческая грамматика и несколько классов городского училища. Освоению геометрии Куинджи предпочитал роспись стен портретами знакомых, что к 11 годам сделало его местной знаменитостью.

Один из работодателей присмотрелся к рисункам Архипа и посоветовал ехать в Феодосию — проситься в ученики к Ивану Айвазовскому, который к тому времени уже был академиком, профессором «по части живописи морских видов», в общем, абсолютной звездой. Куинджи послушал совета: провинциальным четырнадцатилетним франтом в соломенной шляпе прибыл в Феодосию, но в городе Айвазовского не застал. Чтобы скоротать время, устроился помощником в его усадьбу, где одной из его обязанностей оказалась покраска забора. Тогда же ученик Айвазовского Адольф Фесслер, который жил там же и копировал работы наставника, дал юному дарованию несколько уроков живописи. Сам мэтр, вернувшись, объяснил Куинджи, что обучать его лично не намерен, и посоветовал ехать дальше — в Одессу или Петербург. «Красить заборы» вместо занятий живописью, вопреки расхожей легенде, Айвазовский ему не предлагал.

По словам Ильи Репина, Куинджи своей целеустремленностью «буравил землю насквозь». Поэтому после отказа Айвазовского, конечно, рисовать не бросил. Вернулся в родной Мариуполь, где зарабатывал ретушью фотографий. Затем перебрался в Одессу, следом в Таганрог. Все свободное время, как и прежде, отдавал живописи. Штурмовать Академию художеств в Петербурге художник решился только спустя десять лет, когда ему было 24. Дважды он провалил экзамены по общим предметам и только через три года за картину «Татарская сакля в Крыму», в которой сложно было не заметить влияния того же Айвазовского, получил звание свободного художника. Еще два года он потратил на то, чтобы с третьей попытки стать вольнослушателем и получить право сдавать академические экзамены.

И что же? Успех на выставках передвижников, с которыми Куинджи познакомился во время учебы, настолько взрастил его веру в себя как живописца, что он бросил академию через два года, дойдя только до натурного класса. Полноценного художественного образования Архип Куинджи так и не получил, но в его жизни было место и учителям, и вдохновителям.

Иногда в этом качестве выступала окружающая природа, которую он разглядывал часами. Представленные на Всемирной выставке в Париже 1878 года картины «Украинская ночь» и «На острове Валааме» никого не оставили равнодушным: в восторге была как критика, так и публика. Поклонники импрессионизма называли его «самым интересным между молодыми русскими живописцами с чувством оригинальной национальности».

На следующий год художник представил миру трилогию пейзажей — «Север», «Березовая роща» и «После дождя», которые хоть и не были написаны в традиционной импрессионистской манере, все же несли на себе следы этого стиля. Куинджи, так же как и Клод Моне и Альфред Сислей, исследовал способы создавать световоздушную перспективу с помощью разделения цветовых мазков, игры света и тени, тонкого сочетания оттенков.

2Куинджи не признавали профессиональным художником?

(И почему он не разговаривал с Иваном Шишкиным?)

Несмотря на головокружительный талант колориста, Архип Куинджи почти всю жизнь носил ярлык выскочки-провинциала, который недостаточно искусен в мастерстве рисунка. Критики и некоторые коллеги-художники часто припоминали ему и проваленные вступительные в Академию художеств, и отсутствие диплома, и «слишком простые» пейзажи. Сам Куинджи не слишком верил этим оценкам и продолжал гнуть свою линию.

Во время непродолжительной учебы в академии он сошелся с художниками-передвижниками — Ильей Репиным, Виктором Васнецовым, Федором Буровым. С Иваном Крамским Куинджи и вовсе соседствовал — ходил к нему в гости по вечерам и был знаком с женой портретиста. Тот признавал огромный талант друга, который «пейзажисты не понимают, но публика зато отметила».

Конечно, в таком окружении Куинджи зажегся социальными идеями — добавил в свою живопись реалистических сюжетов и сделал палитру меланхоличнее, сохранив, правда, фирменную красноречивость природы. За четыре года в составе Товарищества передвижных художественных выставок Куинджи создал множество пейзажей. Картины «Забытая деревня», «Чумацкий тракт в Мариуполе» и другие его произведения пользовались бешеным успехом на выставках. Таким, что его однажды заметил Павел Третьяков и купил для галереи две картины за 1500 рублей.

В 1879 году Куинджи вместе с бароном Михаилом Клодтом избрали в ревизионную комиссию передвижников. Но Архип не продержался на этом месте даже года. Поводом к разрыву стала анонимная газетная рецензия, в которой художника обвиняли в «однообразии сюжетов, злоупотреблении особым освещением при показе картин и стремлении к чрезмерной эффектности». Позже выяснилось, что автором был тот самый Клодт, которого Куинджи тут же потребовал исключить из товарищества, но в итоге решил уйти сам.

Такой исход был неизбежен. Самобытность живописи Куинджи не умещалась в жесткие рамки подхода передвижников. Он развивался по своей неповторимой траектории, часто предпочитая одиночество влиянию среды. Результат его поисков не всегда одобрялся коллегами, но стабильно восхищал зрителей. Критикам оставалось пенять на недостаток у художника образования, но со временем этот аргумент перестал быть убедительным.

Позже, уже став преподавателем Академии художеств, Куинджи получил от Ивана Шишкина предложение прорубить в стене между их классами дверь: «Соединим их,— говорил Шишкин о студентах.— Ты будешь учить их колориту, а я — рисунку!» Для Куинджи это был удар по больному — напоминание о стереотипах, которые преследовали его в профессии и которые он всю жизнь пытался побороть. Объяснять Шишкину, что не разделяет живопись на рисунок и работу с цветом, Куинджи не стал, а бросил в ответ: «Никогда». На этом общение двух великих русских пейзажистов закончилось.