Станки и люди

Машина на службе у человека или человек в плену у машины? Технический прогресс всегда был призван улучшать жизнь людей, но редко когда эти изменения происходили безболезненно.

Индустриальную революцию отсчитывают обычно с первой трети XVIII века, родиной ее называют Англию, а поводом — технические изобретения, обеспечившие переход от ручного труда к машинному.

Существует множество взглядов на этот процесс. Сам термин появился лишь в XIX веке. Есть авторы, считающие, что промышленная революция началась в XIII веке с распространением мельниц. Уже в конце XV века в Англии заработали первые доменная печь, печатный станок и шахтный водяной насос. В 1482 году английский парламент установил, что шляпы, изготовленные «человеческими усилиями», превосходят те, что сделаны сукновальными машинами. Видимо, машин было уже достаточно для создания конкуренции ручному труду и конфликт был масштабным, раз дело дошло до парламента.

Конец XV в

Язвы отечества и поющие ткачи

Чтобы лучше понять природу промышленной революции и заложенные в ней противоречия, надо согласиться с тем, что дело не в простой механизации труда. Механические новинки были известны еще в античности. Экономические взлеты до XVIII века переживали и Нидерланды, и Германия, и Италия — многие английские достижения были результатом лишь промышленного шпионажа. Не меньше колоний, чем у Англии, было у Испании. Промышленная революция — нечто большее; она была и причиной, и следствием, и частью социальных перемен.

В Англии конец XV века — это период завершения феодальных войн и начала экономического подъема. «Король-купец» Эдуард IV стал первым за 200 лет монархом, не оставившим после себя долгов. В Англии появились «новые дворяне», джентри, которые не просто получали ренту, а вели активную экономическую деятельность. Они делали ставку на овцеводство и сукноделие, изгоняя тысячи крестьян со своей земли.

Массовое бродяжничество вызывало негодование властей. «По причине обращения под пастбище земель, которые обычно находились под пашней... в некоторых деревнях, где раньше двести человек находили занятие, теперь заняты два или три пастуха, а прочие впадают в праздность», — разгневанно вещал парламентский билль от 1489 года. Мануфактурная обработка шерсти распространялась в сельской местности, приводя к упадку ремесленные центры в городах.

XVI в

В XVI веке процесс приобрел размах. Толпы бедняков стали настоящим бичом. «Что им остается другое, как не воровать и попадать на виселицу или скитаться и нищенствовать?» — сокрушается Томас Мор, автор «Утопии», критикуя аристократов-овцеводов. Обнищавшим крестьянам зачастую ничего не оставалось, кроме найма на мануфактуры или шахты. Бедность оказалась, можно сказать, первородным грехом индустриализации. Она боролась с бедностью и порождала ее.

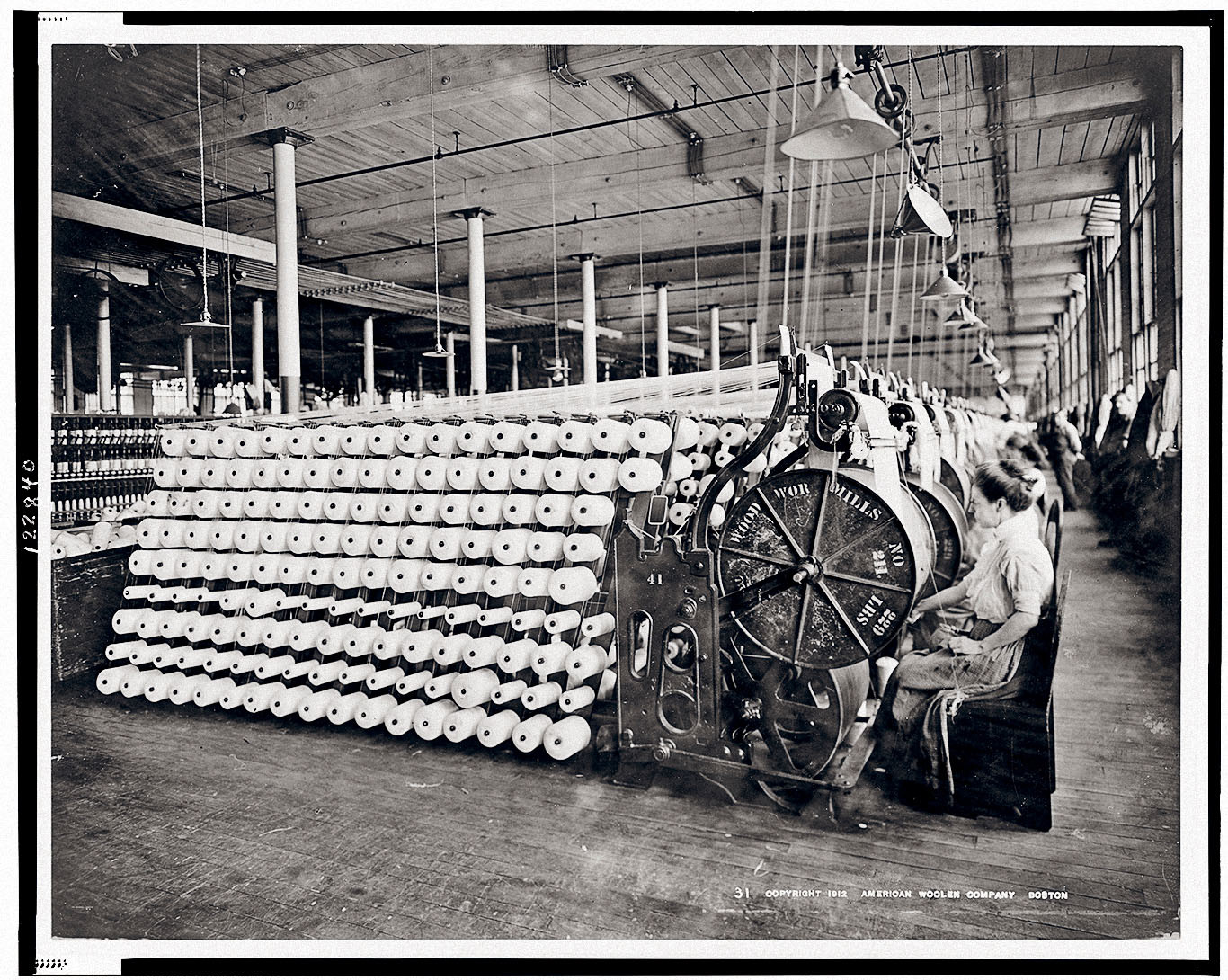

Впрочем, кто-то воспринимал происходящее позитивно. Писатель Томас Делонэ (1543–1600) в романе «Джек из Ньюбери» описывает крупную мануфактуру: «В большой и широкой мастерской стояло двести станков, и двести человек работали за этими станками. Рядом с каждым из этих рабочих сидел хорошенький мальчик и весело управлял челноками. В другой зале двести веселых кумушек изо всей своей силы чесали шерсть и, работая, все время пели». В следующем зале работают «двести молодых девушек в красных юбках с белыми платками на голове» — они прядут целый день, «никогда не прерывая своей работы», и тоже постоянно поют «нежными голосами подобно соловьям». Далее следуют дети бедняков, сортирующие шерсть, — они получают по пенсу в день, «не считая того, что их кормили в продолжение всего дня, и это было для них огромной помощью».

Красильщики, сукновалы, гладильщики — все сплошь хорошо сложенные и постоянно поют. Идиллия выглядит неправдоподобной с учетом того, что мы знаем об условиях труда в то время, современный читатель обратит внимание и на детский труд, и на беспрерывную работу прядильщиц, но автор сам был ткачом и знает, о чем пишет. Видимо, положение на крупном предприятии приводит его в восторг по сравнению с тем, что творилось в мелких мастерских.

Переплавка сознания

Революции нужна подготовка; на протяжении полутора веков Европа, и Англия в особенности, рвала с феодализмом. Старая аристократия уходила — уже не было показателем престижа число крепостных, мерилом успеха становились деньги. Простой люд с землей терял и корни. Крестьянин, глава большой семьи, вряд ли захотел бы менять род занятий, но лишенные всего люди становились склонны к риску, восприимчивы к новому и более терпимы.

1579 г

Под давлением новой сельской промышленности ломалась старая цеховая организация, хотя гильдии еще долго оставались оплотом реакции. Так, лентоткацкий станок был изобретен в Данциге в 1579 году, но изобретателя, по легенде, утопили; заново этот станок изобрели спустя четверть века в Голландии. Через полтора века Джон Кей, придумавший «летучий челнок» для ткацкого станка — один из символов промышленной революции, — был вынужден бежать во Францию от гнева коллег-ткачей. Таких примеров много.

Новые промышленники игнорировали гильдейские правила, например об ученичестве будущих мастеров. Городские ремесленники охраняли, как сейчас бы сказали, права малого и среднего бизнеса. А сминал их парадоксальный, вынужденный альянс нарождающейся олигархии и пролетариата.

Перековка сознания средневекового жителя шла полным ходом — церковная Реформация, Ренессанс, освоение Нового Света. Их общим знаменателем было освобождение менталитета людей. Человек учился в принципе быстро и охотно приспосабливаться ко всему новому, включая еду, менять условия жизни, быть мобильным, обмениваться информацией.

1649 г

Символической вершиной стала Английская революция, когда в 1649 году был казнен Карл I, — впервые народ лишил жизни своего монарха, и этот пример важен, чтобы увидеть, до какой степени дошла у англичан готовность отрекаться от традиций. Ученые спорят о том, почему промышленная революция состоялась именно на острове — не исключено, что именно политические инновации стали «философским камнем».

В Китае, к примеру, абсолютизм со своей тягой к стабильности лишил общество динамики прогресса. В исламском мире к достижениям «неверных» относились вовсе нетерпимо. «Вследствие того, что в Европе технические изменения осуществлялись усилиями частных лиц в децентрализованном, политически конкурентном окружении, они могли происходить на протяжении долгого времени, делать большие скачки и не терять своего импульса», — указывает историк Джоэль Мокир.

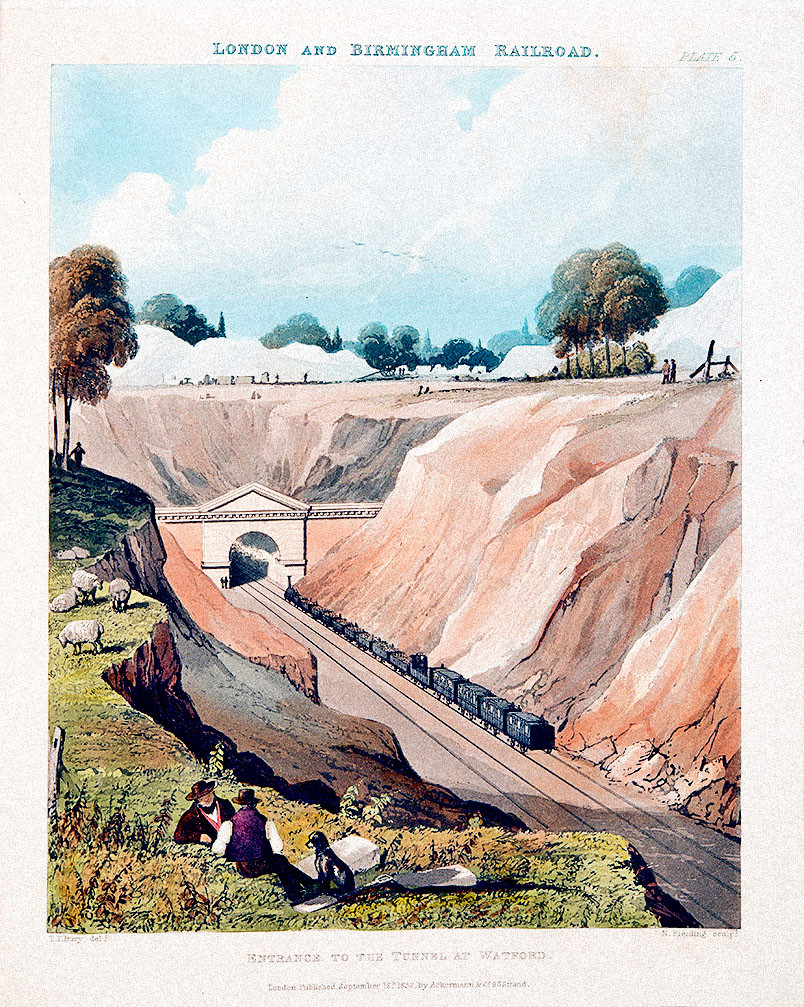

Начало XIX в

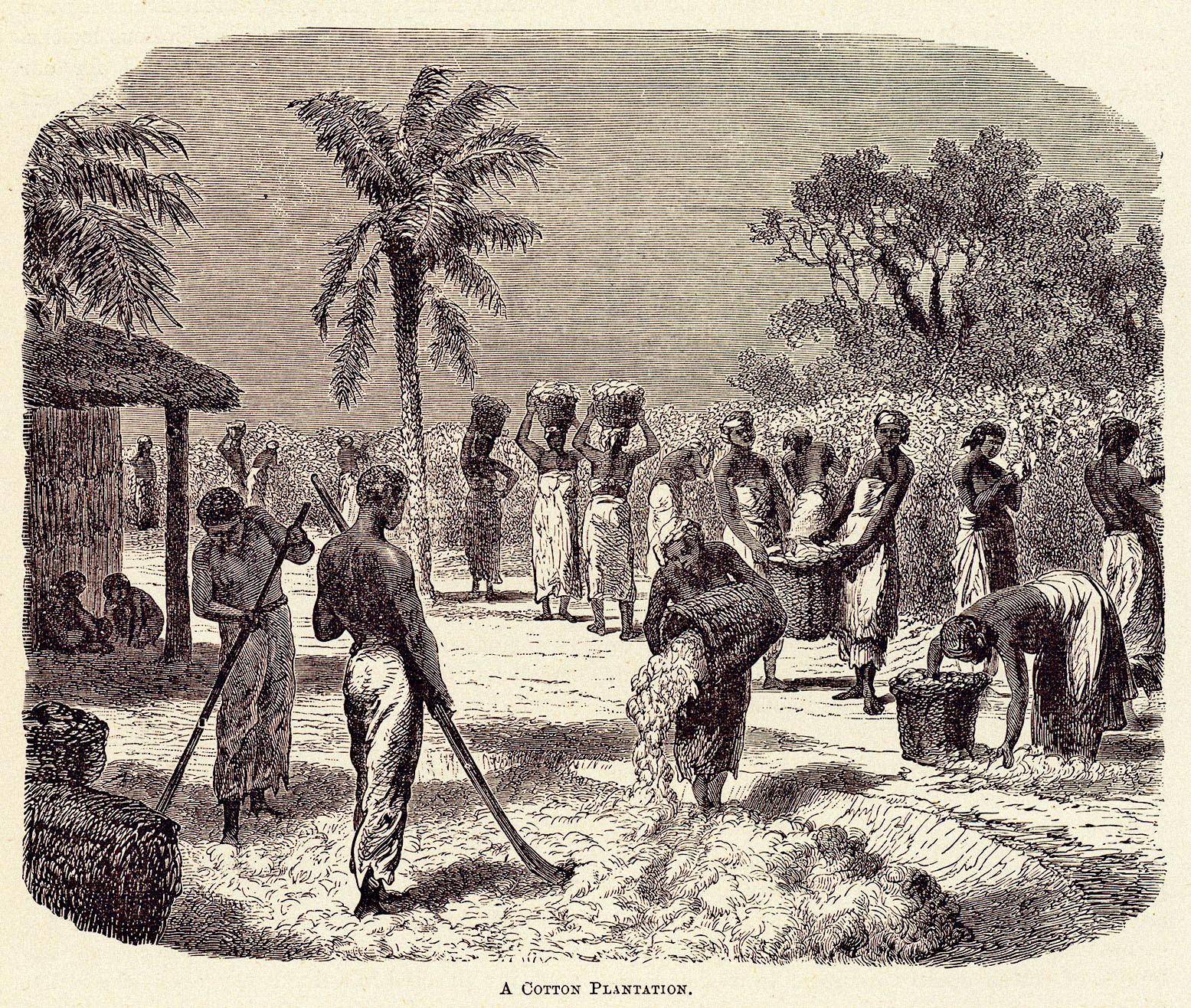

Европа перенимала изобретения у Востока — но не наоборот, и в широком смысле промышленная революция обеспечила еще и европоцентричность мира. Цинизм оказался обратной стороной тяги к личной свободе — активно разрослась работорговля. Империи начали спор за колонии, бурно росла торговля, а значит, развивались кораблестроение, страхование; строились каналы и платные дороги. Начало XIX века — старт железнодорожной эпохи, и пионером снова становится Англия.

Большими скачками

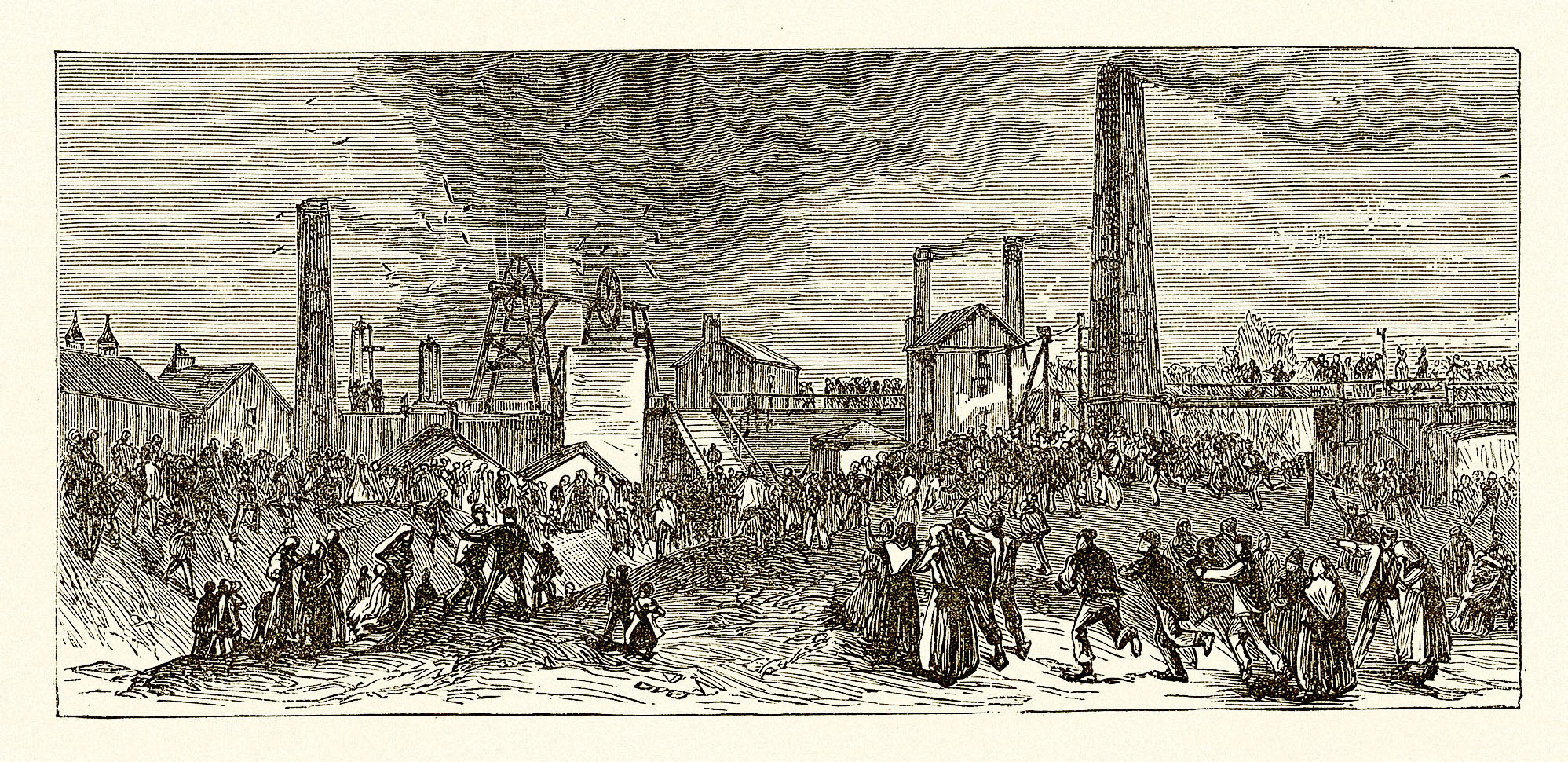

Население в Британии неуклонно росло с XVI века, увеличивая, с одной стороны, безработицу и бедность, но с другой — потребление. Сельскому хозяйству пришлось сделать большой скачок; мелкие собственники балансировали, становясь либо крупными фермерами, либо наемными рабочими. Власти выпускали закон за законом, обязывавшие трудоспособных бедняков работать. Стремительно возникает индустрия добычи угля — горняки, в основном как раз лишенные земли крестьяне-переселенцы, находились в самом низу социальной лестницы.

Развитие торговли вело к росту городов, который стал лавинообразным. Бедняки концентрировались в работных домах, формируя то, что Карл Маркс назовет «промышленной резервной армией». Скоро она хлынет на фабрики.

1835 г

Алексис де Токвиль в 1835 году описывает, к примеру, Манчестер как настоящий ад: население города выросло в десять раз с 1760 по 1830 год, достигнув 180 тыс. человек. По большей части все это был рабочий пролетариат, иммигранты, жившие скученно и скудно. Им, так же как женщинам и детям, можно было почти не платить.

Остановиться было уже невозможно. Появлялись все новые вызовы; так, колонизация Индии спровоцировала поток дешевых тканей, местная промышленность должна была ответить своим удешевлением, достигаемым за счет технических новаций. Изобретательство плюс развитие идей собственности порождает развитие патентной системы (она берет свое начало еще в XV веке в Венеции) — новаторы уже могли зарабатывать.

Нормой стали ранние браки, что индуктировало новый всплеск демографии. Люди требовали благосостояния, новых товаров — промышленность же могла сделать их дешевыми лишь за счет экономии на труде.

Вторая половина XIX — начало XX в

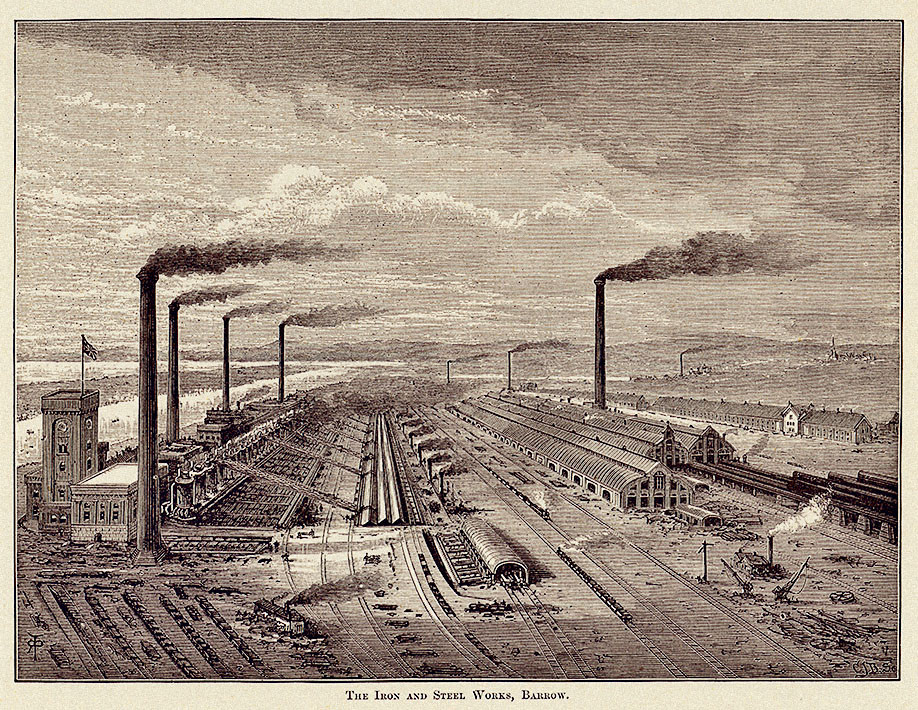

К периоду, который условно называют «вторая промышленная революция» (вторая половина XIX — начало XX века), углубились и новаторские, и социальные тенденции. Был прорыт Суэцкий канал, по дну Атлантики пролег телеграфный кабель — но копился и негатив. Механический ткацкий станок с приводом от паровой машины (power loom) стал «настоящим социальным бедствием», как оценивает его историк Фернан Бродель: «На улицу были выброшены тысячи безработных, заработная плата упала настолько, что сделавшаяся ничтожной стоимость рабочей силы продлила за пределы разумного ручной труд несчастных ремесленников».

Неудивителен всплеск движения луддитов, пытавшихся разрушать машины. Однако прогресс делал свою работу: зарплата рабочих все равно неуклонно росла, из массы обездоленных выделялись фракции синих воротничков, части «среднего класса», который выигрывал от индустриализации. Второй этап промышленной революции выделяет не только изобретение электричества и бензина, но и то, что население, цены, ВНП и зарплата начинают расти в промышленных странах примерно в одном темпе.

Положение европейских рабочих улучшалось в том числе за счет появления новых центров дешевой рабочей силы в Азии. И тем не менее если неравенство между обществами росло, то внутри общества оно сглаживалось. Впрочем, слишком медленно, и вот в середине XIX века возникают тред-юнионы и вскоре — лейбористские и социал-демократические партии. Второе важное движение — стремление государств не отставать в развитии от соседей приобретает характер соревнования и приводит к развитию национализма. Оба этих процесса сойдутся в итоге в точке Первой мировой войны и революций.

Первая половина XX в

Революции и глобализация

Глобализация — вот что обеспечивало бурное развитие в это время. В первой половине XX века, эпохе войн, обособления и деколонизации, тренд оказался подорванным. Пауза, вероятно, была необходима для выравнивания последствий социальных кризисов — но одновременно она подчеркнула пропасть между странами. Бывшие колонии по большей части не могут преодолеть технологический разрыв до сих пор.

1980-е гг

Только в 1980-х годах, с падением либо трансформацией коммунистических режимов, глобализация возобновилась. Страны Азии, согласившись влиться в фарватер Запада, получили экономический рост. Компьютеры и мобильные телефоны наверняка были бы изобретены все равно, но без глобализации это не приобрело бы характера революции. И снова мы видим те же причины и те же следствия: свобода как локомотив развития, глобальное расслоение, рост городов с армиями подсобных рабочих, обеспечивающих передовые практики (как курьеры — онлайн-торговлю), растворение мелких предпринимателей, подрыв трудовых отношений и так далее. Прогресс повышает качество жизни для всех, но тем самым задирает и планку требований — снова актуальными становятся низовые социальные движения.

Если считать Индустрию 4.0 логическим продолжением процесса, то прежними остаются и страхи: ведь роботы могут оказаться таким же социальным бедствием, как некогда power loom. А выиграют только немногочисленные работники передовых секторов экономики.

Прибыль выигравших должна на этот раз оказаться заметно выше потерь проигравших, с тем чтобы ее хватило на компенсацию. В противном случае человечество рискует снова сорвать тормоз, как в начале XX века. Впрочем, это наверняка станет лишь очередной приостановкой, но не концом прогресса.

Фото: Bridgeman Images / Fotodom; Library of Congress Prints and Photographs Division

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl