Насколько мы стали богаче

За двадцать лет россиянам стали намного доступнее продовольственные товары и простые «непроды» — благодаря бурному развитию отечественного производства и логистики. Но покупка бытовой техники, автомобилей и недвижимости все еще остается проблемой

В росте нашего общего благосостояния за последние двадцать лет не сомневается никто. Подушевой ВВП за это время вырос с 11,8 тыс. более чем до 40 тыс. долларов, потребление мяса — с 55 до 78 кг в год на человека, количество легковых автомобилей — с 24 млн почти до 50 млн. Статистику по активам домохозяйств ЦБ ведет лишь с 2018 года, за это время они выросли с 72 трлн до 175 трлн рублей. Доля россиян, находящихся за чертой бедности, за двадцать лет сократилась в два с половиной раза — с 17,8 до 7,4%, или с 25,4 млн до 10,8 млн человек.

Но это в целом. А что, если декомпозировать этот рост — разделить его на сегменты и посмотреть, относительно каких товаров мы действительно стали богаче, а какие нам все еще мало доступны?

Для оценки роста реального благосостояния обычно используется показатель реальных располагаемых доходов — тех, которые остаются в домохозяйствах после уплаты налогов и других обязательных платежей, включая платежи по кредитам, но для восприятия неэкономистами он сложен. Зато пересчитав доход в единицы реальных товаров, можно легко и наглядно продемонстрировать, выросло благосостояние людей или упало.

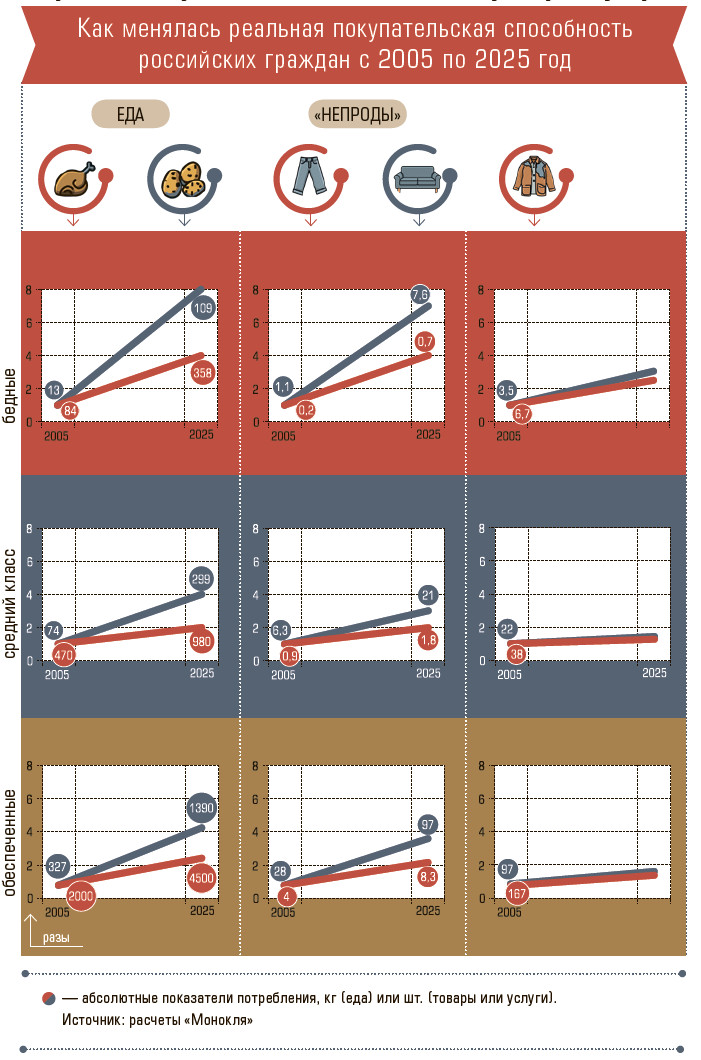

«Монокль» провел собственное исследование, сравнив средние зарплаты россиян в 2005 и 2025 годах со средними же ценами на ключевые товары и услуги. Для сравнения были выбраны самый нижний дециль (10% населения) по доходам, самый высокий и средний класс — шестой дециль. Зарплаты этих групп мы поделили на средние цены, узнав, таким образом, сколько единиц того или иного товара можно было купить на среднюю зарплату каждой из групп в 2005 году и сейчас (см. таблицу). Такой подход позволяет приблизить к нам, «пощупать» реальное благосостояние и его динамику.

Выяснилось вот что.

В 2005 году россиянин из самой низкооплачиваемой группы (средняя заработная плата 10% самых бедных людей тогда составляла 1090 рублей) мог купить на все заработанные за месяц деньги 13 кг курятины, или 67 литров молока, или 83 кг картофеля. Теперь, в 2025 году, такой же потребитель с зарплатой 24,8 тыс. рублей уже может позволить себе на всю зарплату купить 109 кг курятины, 207 литров молока или 358 кг картофеля. У средних и самых высокооплачиваемых групп картина еще лучше: средняя зарплата шестого дециля выросла с 6,1 тыс. до 68,1 тыс. рублей, а количество приобретаемых на эту зарплату товаров — с 74 до 200 кг курятины, с 5,5 до 105 кг говядины, с 380 до 570 л молока.

Улучшились возможности и у самых богатых: зарплата выросла с 27 тыс. до 315 тыс. рублей, количество приобретаемых товаров — с 246 до 487 кг говядины, с 328 до 1390 кг курятины.

Пересчет средних зарплат в единицы товаров показывает, что за последние двадцать лет рост трудовых доходов во всех децилях был действительно значительным: средняя зарплата выросла в среднем в 11 раз, а у самой нижней группы — более чем в 22 раза, тогда как цены на базовые продукты питания выросли в 3–5 раз. Соответственно, продовольственная корзина стала намного доступнее.

Иной оказалась ситуация с непродовольственными товарами (это все потребительские товары, которые не входят в ассортимент продуктов питания). Да, серьезный рост благосостояния заметен и здесь — например, в 2005 году человек со средней зарплатой 1090 рублей мог купить всего одну бутылку шампуня (250 мл), потратив почти все свои деньги. Электропылесос, велосипед или телефон на месячную зарплату было не купить вовсе. В 2025 году минимальной заработной платы — 24 786 рублей — уже хватает на 114 бутылок шампуня, или на два пылесоса, или на велосипед, или на один смартфон. Но вот купить бытовую технику — телевизор, холодильник — все еще непросто: в 2005 году на цветной телевизор низкооплачиваемым гражданам приходилось тратить всю зарплату почти за семь месяцев, в 2025-м — всю зарплату за полтора месяца. Хотя, конечно, позитивная динамика очевидна.

Представитель среднего класса мог купить 0,8 телевизора двадцать лет назад — и 21 телевизор теперь, или 0,9 и 1,8 дивана-кровати, или два и четыре телефона в 2005 и 2025 годах соответственно. У богатых картина такая: 3,6 и 9,7 телевизора, 4 и 8,3 дивана-кровати, 8 и 19 сотовых телефонов / смартфонов. Напомним, что расчеты делались нами по средним ценам Росстата, а не по минимальным ценам на простые модели.

Сфера услуг демонстрирует схожую динамику. Коммунальные платежи, медицина, образование — все это стало реально доступнее. Если двадцать лет назад россиянину из нижнего дециля месячного дохода могло хватить только на 900 кВт⋅ч электричества, то в 2025-м уже на 4200 кВт⋅ч. То же касается и платы за жилье в домах муниципального фонда, которая стала доступнее для всех групп населения в среднем в два раза.

Стоит также упомянуть, что в 2005 году человек с минимальным доходом мог купить на все деньги 12 билетов в кино или 10 билетов в театр, а теперь все тот же гражданин может себе позволить сходить в кинотеатр 58 раз или 23 раза посетить театральное представление. То же касается и детского сада, в котором двадцать лет назад месячной зарплаты хватило бы на 43 дня посещения, а в 2025 году уже на 162 дня.

Цены на повседневность

Чему мы обязаны ростом реального «товарного» благосостояния?

Продовольственные и простые непродовольственные товары стали доступнее по ряду причин: рост номинальных зарплат, развитие отечественных производств и импортозамещение, расширение ретейл-сетей, улучшение логистики и распространение маркетплейсов.

Во-первых, доступность продовольствия — это прежде всего следствие импортозамещения и развития российских производств, подчеркивает младший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Ярослав Дубенков. Он приводит в пример объем урожая пшеницы, который последние годы составлял в среднем 90 млн тонн. В 2005 году урожай пшеницы составлял лишь 47,6 млн тонн.

В 2005 году наш АПК производил сельхозпродукции на 1,4 трлн рублей, в 2024-м — почти на 9 трлн.

«Действительно доступность товаров определяется как общим уровнем доходов, который существенно вырос, так и снижением издержек на производство тех или иных товаров, — сказал “Моноклю” директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Россия достигла успехов в производстве ряда простых товаров. Особенно после 2022 года. Можно отметить роль отечественного бизнеса в обновлении потребительских производств западных компаний».

Рост конкуренции стимулирует продавцов удерживать цены и расширять ассортимент. Полтора десятилетия АПК пользовался льготными программами кредитования, пищепром бурно развивался все два десятилетия. За эти годы российское производство мяса птицы выросло с 1,4 млн до 7,2 млн тонн, яиц — с 34 млрд до 46,7 млрд штук, производство свинины — с 1,3 млн до 6,3 млн тонн. В последние годы государство также стало поддерживать отечественное производство с помощью тарифов на импорт. Например, при ввозе косметики и парфюмерии из недружественных стран необходимо заплатить пошлину 20–35%.

Во-вторых, с середины 2000-х началось активное расширение федеральных торговых сетей — «Магнит», Х5 Group, «Лента» — и магазинов «шаговой доступности» — «Верный», «Красное & Белое» и др. За последние годы эти компании не только расширили географию, но и оптимизировали цепочки поставок, открыли собственные логистические центры, заключили прямые контракты с производителями. Все это снизило издержки и позволило обеспечить стабильный ассортимент даже в отдаленных регионах, существенно не меняя цены.

Наконец, росту доступности многих базовых товаров поспособствовали маркетплейсы, которые помогают производителям реализовать этот «широкий ассортимент» на территории всей страны. «Комбинация маркетплейсов обеспечивает “наполненность” и ценовую альтернативу без критической зависимости от единичных зарубежных брендов», — отмечает Ярослав Дубенков.

Техника и авто: все еще роскошь

Сейчас люди реже обновляют технику, дольше ездят на старых автомобилях, чаще откладывают крупные покупки, покупают не то, что хотят, а то, что сломалось.

Недавно глава DNS Group Дмитрий Алексеев сообщил о сильном падении спроса на электронику: «За тридцать лет ведения бизнеса я не помню ситуации, чтобы рынок потребительских товаров в номинальных рублях сокращался. У нас были периоды, когда рынок мог падать в штуках, в долларах, но вот в рублях, даже без учета инфляции, он никогда не падал». По его словам, покупателей привлекли высокие ставки по депозитам, и они встали перед выбором: купить телевизор или подождать снижения цен, заработав небольшой процент от суммы.

Увеличение срока эксплуатации характерно и для автомобилей. По данным автомобильного издания Motor, с 2005 по 2025 год количество зарегистрированных машин в стране выросло с 24,2 млн до 47,5 млн штук. При этом автопарк за два десятилетия заметно постарел: доля автомобилей младше пяти лет сократилась c 20 до 10%, а старше десяти — выросла с 50 до 73%. И даже появление китайских брендов не изменило ситуацию.

Более того, обилие китайских марок не сделало автомобили намного доступнее для населения. По словам Ярослава Дубенкова, ценовой эффект китайского экспорта был «съеден» фискальными надбавками и регуляторикой (утилизационный сбор, пошлины, НДС), логистикой и санкционными издержками (дорожавшая доставка, страхование, платежные узкие места), дорогими деньгами внутри страны и рыночной структурой. Например, с 1 октября 2024 года базовые расчетные ставки утильсбора увеличили почти в полтора раза. Кроме того, предусмотрено, что они будут автоматически расти каждый год еще на 10–20% вплоть до 2030-го. Для компаний, которые ввозят в Россию автомобили, это фактически работает как дополнительный налог, который делает импорт менее выгодным, а из-за надбавок и покупателю приходится платить больше.

В 2005 году россиянин из шестого дециля по зарплате мог на свой месячный заработок купить 1,8 мобильного телефона и, откладывая всю свою зарплату, накопить на новую иномарку за семь с половиной лет. В 2025 году количество смартфонов в пересчете на одну месячную зарплату достигает уже четырех штук, а накопить на новую машину теоретически возможно, откладывая всю зарплату, чуть больше чем за три года.