Где причалят плавучие батарейки «Росатома»?

Российская атомная корпорация анонсировала экспортную экспансию своих плавэнергоблоков на глобальном Юге

На прошедшем в Москве международном форуме «Мировая атомная неделя» заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов объявил о начале работ над созданием плавучих атомных электростанций для глобального Юга: «Прямо сейчас мы приступаем к созданию плавэнергоблоков для южных регионов мощностью 100 мегаватт. Мы уже готовы к тому, чтобы полноценно разворачивать это производство».

«Росатом» уже имеет большой опыт постсоветских (то есть реализованных в рамках рыночных механизмов, а не «братской помощи») экспортных проектов по строительству АЭС в зарубежье. По итогам 2024 года директор по развитию бизнеса госкорпорации Екатерина Ляхова оценила объем экспортной выручки «Росатома» в 18 млрд долларов, а портфель заказов — в 200 млрд долларов. Ляхова напомнила, что компания сейчас одновременно строит 22 энергоблока в семи странах.

Но обычно это все же традиционные стационарные энергоблоки большой мощности типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Однако и практический опыт работы с малой атомной энергетикой у «Росатома» имеется, причем на сегодня как бы не самый большой в мире. То есть нужно совместить один успешный опыт с другим.

Напомним, что одно из ключевых направлений ныне реализуемого национального проекта «Новая атомная энергетика» — строительство АЭС малой мощности (АСММ). Благодаря реализации проекта доля атомной энергетики в балансе электрогенерации должна вырасти к 2040–2045 годам с нынешних 18 до 25 %, а к 2030 году, как обещает зампред правительства Александр Новак, Россия должна занять 20% мирового рынка малых атомных электростанций и 24% рынка ядерного топлива.

Мал, да удал

Использование энергии мирного атома можно отсчитывать от запуска в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции — Обнинской АЭС в Калужской области — в июне 1954 года. Ее единственный уран-графитовый реактор АМ-1 выдавал мощность всего в 5 МВт, но технически для той эпохи это было настоящим прорывом. Станция была выведена из эксплуатации в апреле 2002 года и ныне используется как научно-исследовательский комплекс.

Но созданный задел получил широкое развитие. В настоящее время в мире эксплуатируется свыше 440 реакторов различных типов, которые в совокупности обеспечивают свыше 9% мировой электрогенерации.

Новые коммерческие АЭС сразу же стали наращивать свои мощности, сейчас один атомный энергоблок может иметь мощность до 1650 МВт, самый ходовой отечественный реактор в ныне реализуемых проектах — ВВЭР-1200 — имеет мощность 1200 МВт. Такие крупные станции позволяли делать их более экономичными: снижался удельный (на единицу мощности и выработки энергии) расход конструкционных материалов, топлива. В общем, эффект масштаба как он есть.

Гиганты стали самыми серийными. Например, в нашей стране уран-графитовые реакторы получили развитие в проектах реакторов РБМК. Первый такой реактор был запущен в 1973 году, всего построено 17 энергоблоков. Но трагедия на Чернобыльской АЭС поставила крест на этом направлении развития.

Другой технологической альтернативой были реакторы типа ВВЭР. Самым массовым советским реактором этого типа стал ВВВЭР-440 (первый реактор запущен в 1971 году, всего построен 21 энергоблок), и наследующий ему ВВЭР1000 (первый реактор запущен в 1980-м, всего построено 37 энергоблоков).

И в массовом сознании АЭС ассоциируется именно с энергетическим гигантом. Но это не всегда так. Существуют и проекты малых модульных электростанций (АСММ по-русски, SMR — в англоязычной литературе). По классификации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к АСММ относятся станции электрической мощностью до 300 МВт.

В отечественной практике реакторы такой мощности использовались как исследовательские, промышленные, в атомных силовых установках подводных лодок и ледоколов. Было всего два кейса, когда «малыши» использовались для выработки электричества, — это Билибинская АЭС на Чукотке и АЭС «Райнсберг» в бывшей ГДР.

Билибинская, единственная стационарная АЭС, запущенная в зоне вечной мерзлоты, начала строиться в 1966 году и вступила в эксплуатацию в 1974-м. «В расцвете сил» станция располагала четырьмя реакторами ЭГП-6 по 12 МВт каждый. В 2025 году было объявлено о планах окончательно вывести Билибинскую АЭС из эксплуатации до конца года, вывезти отработавшее ядерное топливо и постепенно демонтировать конструкции стации.

АЭС «Райнсберг» использовала реактор ВВЭР-70 (70 МВт), была введена в эксплуатацию в 1966 году и выведена в 1990-м.

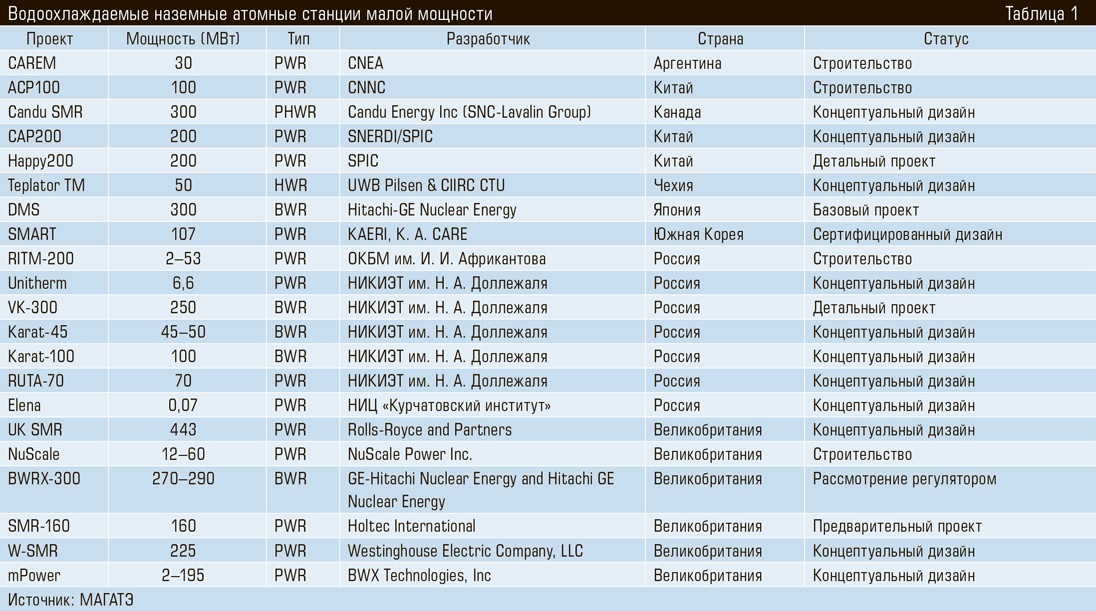

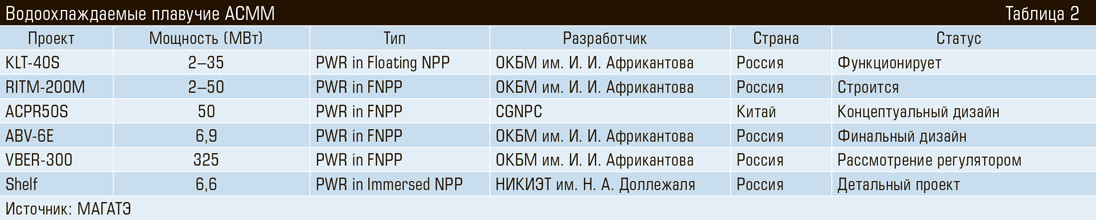

Но в последние годы интерес к этому типу атомной генерации снова растет. В 2011 году МАГАТЭ говорила о 45 проектах потенциальных АСММ (типов ректоров, не конкретных коммерческих объектов), в 2018-м — о 56, сейчас речь уже идет более чем о 70, причем значительная часть из них — отечественные разработки (проекты водоохлаждаемых малых реакторов, стационарных и плавучих, приведены в таблицах 1 и 2).

При всех преимуществах эффекта масштаба в атомной энергетике есть моменты, которые делают целесообразным обратить взор на АСММ.

Во-первых, проект АСММ должен реализоваться быстрее и дешевле. «Традиционный» энергоблок-гигант строится, как правило, не менее пяти лет, а чаще порядка десяти. Есть и долгострои. Так, франко-германский консорциум Framatome и Siemens сооружал АЭС «Олкилуото» в Финляндии рекордные 17 лет (2005–2022).