Искусственные клетки с минимальным геномом быстро адаптировались в процессе эволюции

Но увеличиться в размерах им не удалось

Американские и бразильские исследователи представили результаты наблюдений за эволюцией клеток с синтезированным искусственно минимальным геномом. За две тысячи поколений они восстановили приспособляемость к внешним условиям, но не смогли увеличиться в размерах. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

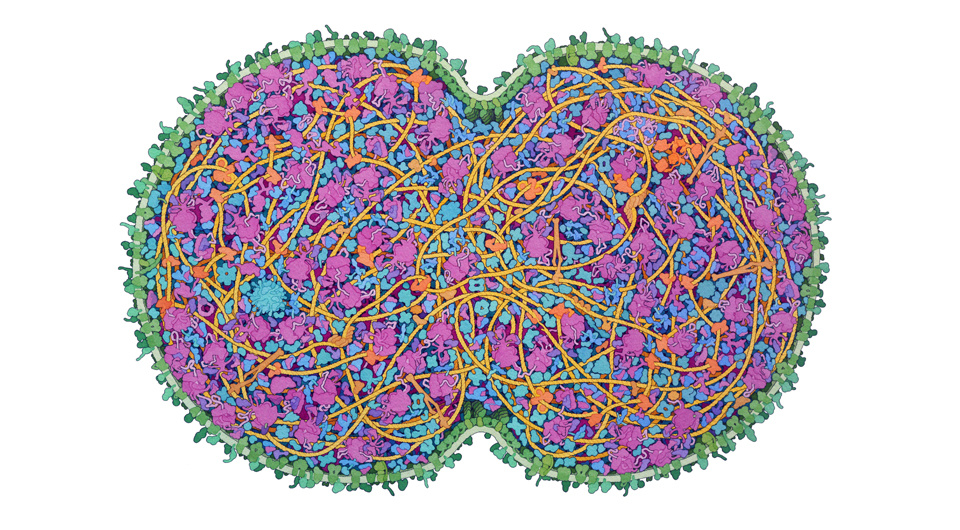

В 2010 году сотрудники Института Дж. Крейга Вентера получили первую клетку с полностью искусственным геномом. Для этого они удалили собственную ДНК у бактерии Mycoplasma mycoides и заменили ее на несколько модифицированную, синтезированную в лаборатории. Она состояла примерно из миллиона пар азотистых оснований и содержала 901 ген. Клетка получила название JCVI-syn1.0. После этого исследовали задались целью выяснить, какой минимальный набор генов необходим клетке для самостоятельного выживания и размножения, и стали снабжать клетки все более урезанными геномами. О том, как это происходило, подробно рассказывает материал «Прожиточный минимум», вышедший в 2016 году, когда была создана версия JCVI-syn3.0 с минимальным геномом, который состоял всего из 473 генов. Этого оказалось недостаточно для устойчивого размножения и удобства экспериментов, и несколько генов пришлось добавить. Текущая версия JCVI-syn3B, о которой идет речь в новой работе, содержит 493 гена. На сегодняшний день это организм с наименьшим известным геномом, способный расти в чистой лабораторной культуре.