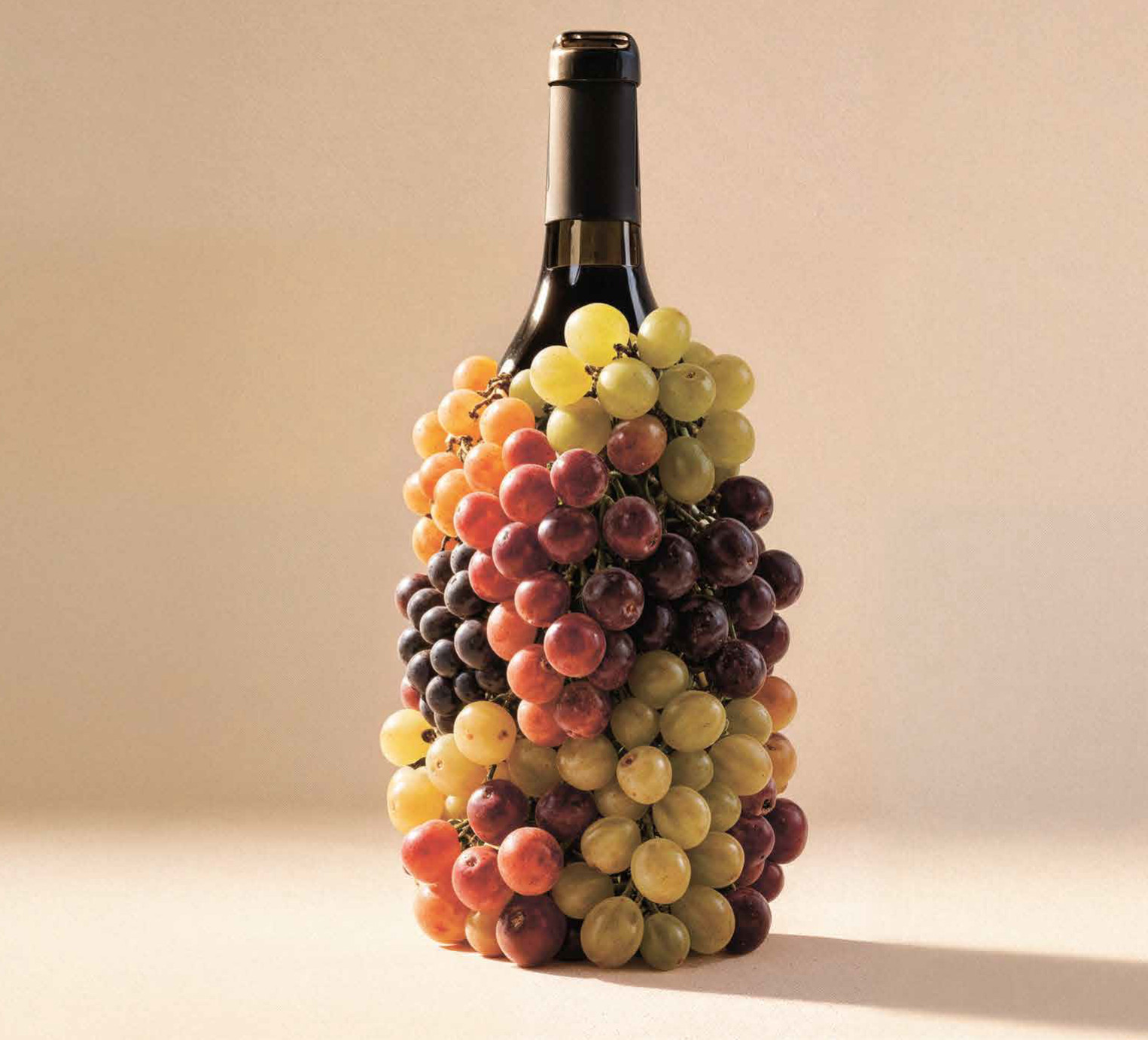

Продукт большой выдержки

Как виноделы идут к успеху

Российское виноделие выходит на траекторию системного роста: 110,2 тыс. га виноградников, почти 49% выручки рынка и стремительный рывок продаж игристых вин подкреплены закреплением за винами географических названий и энотуризмом. К 2027–2030 годам в продуктивную фазу вой дут посадки 2021–2024 годов — и именно тогда произойдет синергия роста качества, объема выпуска и культуры потребления. Для инвесторов, прошедших стадию скупки виноградников, приоритеты смещаются на развитие терруара, технологии, налаживание сбыта и риск-менеджмент.

Посадки сделаны

По данным Минсельхоза, в 2024 году площадь российских виноградников достигла 110,2 тыс. га, из них 86,4 тыс. га уже находятся в фазе плодоношения; только за год заложено еще 7,43 тыс. га, прежде всего в Крыму и Краснодарском крае. Производство вина и коньяка в стране выросло примерно до 61 млн дал (декалитр, 10 литров), причем производство игристых вин растет быстрее рынка. В деньгах доля российских вин вплотную приблизилась к половине рынка — порядка 49% — при стабильной доле около 60% в объеме. Все это дополняется институциональными изменениями: появлением вин защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП), быстрым ростом энотуризма и постепенной перестройкой потребительского поведения.

Коридор для «схождения трех кривых» — качества, объема и привычки — прогнозируется экспертами в 2027–2030 годах, когда массив виноградных посадок 2021–2024 годов войдет в продуктивную фазу, а адресность происхождения и гастрономические маршруты закрепят у потребителей привычку к российским винам. Для инвестора окно возможностей еще открыто, но ставка смещается с «быстрых гектаров» на терруар, технологическую дисциплину, каналы сбыта и управление рисками.

Отдельный маркер развития рынка — локализация производства. Наверное, единственный и весьма показательный пример — объявленный запуск производства вермутов Martini в России: с весны 2026 года компания «Алвиса» запустит на своей винодельне Chateau Alvisa в Дербенте полный цикл выпуска Martini Bianco и Martini Fiero с проектной мощностью около 1 млн дал в год (только для российского рынка). Кстати, Россия — крупнейший в мире рынок продаж Martini Bianco. Alvisa станет вторым производством Martini за пределами Италии (еще один завод работает в Аргентине). Инвестиции — более 2 млрд руб., контракт на право использования бренда подписан с одной из структур Bacardi. Виноград сорта ркацители будет закупаться у дагестанских хозяйств (регион дает до 42% винограда в РФ), а концентрат ботаникалов — вкусовых добавок, формирующих вермут, — импортироваться из Турина. Готовый продукт в российской классификации пройдет как «ароматизированный виноградосодержащий напиток из виноградного сырья». На фоне снижения выпуска в категории виноградосодержащих напитков с добавлением спирта в январе–сентябре 2025 года (14,8 тыс. дал против 44,8 тыс. дал годом ранее) локализация Martini способна поддержать полку и расширить сценарии потребления, усиливая смежный с вином сегмент.

Позиции экспертов

Парадокс сегодняшнего дня в том, что термин «расцвет» разные эксперты наполняют разным содержанием, хотя сходятся в главном: движение уже началось. Руководитель винного рейтинга Top100Wines.ru Игорь Сердюк формулирует это понятие так: «Расцвет в плане качества уже наступил — он происходит прямо сейчас. Российские вина вышли на мировой уровень, и это подтверждается как участием отечественных винодельческих хозяйств в международных конкурсах, так и результатами независимых российских дегустаций, в частности проектом Top100Wines.ru, который мы вместе с Андреем Григорьевым проводим уже пятый год». Его же уточнение звучит как программа на ближайшее десятилетие: «Единственное, чего пока не хватает нашему виноделию, — это времени на накопление эволюционного опыта. Необходимо, чтобы терруары формировались естественным образом, а не были искусственно придуманы». По другую сторону той же медали — объем потребления: Сердюк видит два тормоза — диспропорцию цен на алкогольном рынке (хорошее российское вино все еще дороже импортного) и ограниченность информационного поля вина. Здесь расхождения с цифрами нет: рынок действительно платит за «понятное происхождение» и за качество продукта, но рост спроса упирается в кошелек.

Если быть ближе к земле, то общий тон индустрии сегодня — умеренный оптимизм. Шеф-сомелье нижегородского ресторана RIBS Андрей Шилин называет происходящее «активной фазой “русского винного ренессанса”»: «За последние пять-семь лет качество вин из Краснодарского края, Крыма и Дагестана существенно выросло — вектор сместился с количества на качество».

В институциональной части он отталкивается от ключевого шага 2020 года — федерального закона №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии», который ввел понятия ЗНМП (аналог европейских AOC/AOP для терруарных вин) и ЗГУ. Именно эта адресность, когда потребитель может связать бутылку с географией и спецификацией, фундаментально меняет экономику винодельни: производитель получает премию к цене за верифицированное происхождение, а покупатель — более понятный «якорь качества» на полке и в винной карте. Шилин так обозначает ближайшее будущее рынка: «Виноградники, заложенные в последние годы, начнут давать качественный виноматериал к 2030-му; конкуренция усилится и отсеет случайных игроков; экспорт, прежде всего нишевых премиальных линеек, станет устойчивым, а винный туризм — массовым…»