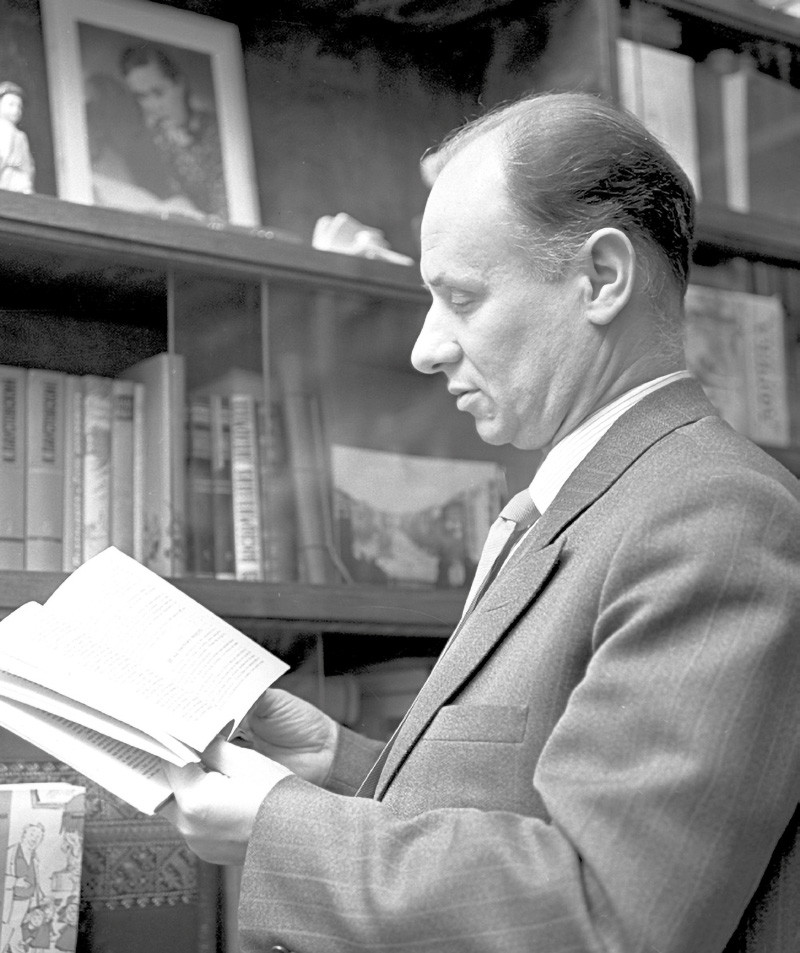

Виктор Розов

1

Относительно Розова (1913–2004) был штамп: он всё лучшее сделал в начале «оттепели» (и даже до неё, потому что первый вариант «Вечно живых» был написан в 1943-м, без всяких постановочных перспектив). Дальше он эксплуатировал былую славу и сочинял сценические версии русской классики — «Обыкновенная история», «Брат Алёша» по «Карамазовым», — но с эпохой уже не совпадал, потому что «розовские мальчики» навеки остались в конце пятидесятых.

Трудно представить более обидное заблуждение. Весьма сильные и актуальные пьесы Розова написаны в конце семидесятых и начале восьмидесятых — это «Гнездо глухаря» и «Кабанчик», и они настолько же интересней, сложней и талантливей ранних, насколько семидесятые оказались учше шестидесятых; это вообще была лучшая советская эпоха, лишённая иллюзий, но ещё сохранявшая высокое качество искусства, а также добрые нравы литературы. Не путайте литературу с жизнью творческих союзов: в них как раз господствовала стадность, несогласных травили, исключали, регулярной практикой были доносы и проработочные кампании, — но реальные создатели текстов и постановок, те, кто двигал процесс, отличались стойкостью и солидарностью. Розов, как и Арбузов, был в это время патриархом советской драматургии — но пьесы его были лучше поздних арбузовских, да и участием в травле соратников он себя не замарал (Арбузов же, не тем будь помянут, при исключении Галича всё-таки отметился). Розов честно, прямо и язвительно зафиксировал перерождение страны, её стремительное омещанивание, хотя, в традициях собственной ранней драматургии, понадеялся на молодых нонконформистов. Лучшие черты его дара не только не исчезли с годами — он, кажется, до последних дней не переставал учиться и меняться. Разумеется, на фоне пьес Горина и Зорина, Петрушевской и Славкина, Радзинского и Полонского — он казался наивным и прямолинейным, но чего не отнять — так это горячности, ярости, авторской пристрастности; читать и смотреть его всегда интересно, и болевые точки времени он чувствовал лучше многих. Театр — как и поэзия — вне актуальности не живёт, и если он начинает интересоваться чистым искусством — пиши пропало. Именно поэтому в репрессивные периоды он первым вызывает огонь на себя.

Разумеется, мы не обойдёмся без разговора о ранних шедеврах Розова, и в первую очередь — о «Вечно живых», из которых вырос потом самый знаменитый и титулованный советский фильм «Летят журавли». Доля Розова в этом триумфе никак не меньше, чем у режиссёра Калатозова и оператора Урусевского. Как часто бывает, первый успех оказался беспрецедентным и впоследствии уже недосягаемым: пьеса, десять лет пролежавшая в столе, стала одним из символов эпохи. Это тем удивительнее, что до своего позднего дебюта (автору было 30) Розов не имел литературного опыта, окончил Костромской индустриальный техникум, занимался на курсе Марии Бабановой при театре Революции (впоследствии Маяковского), играл на сцене, — но до отпуска по ранению, который проводил в Костроме, ничего писать не пробовал. В Управлении по делам литературы и издательств (фактически цензурном ведомстве) ему сказали, что о постановке нечего и думать; это его, может быть, спасло, потому что в послевоенные годы по драматургии и театральной критике проехались асфальтовым катком. Дело, собственно, не в том, что в пьесе Розова впервые высмеивается, хоть и устами отрицательного Марка, предвоенная шапкозакидательская риторика («Мы воюем на чужой земле? Не знал, что Минск за границей»), и не в том, что далеко не все советские люди, оказывается, рвались на фронт, очень многие боролись за бронь, многие жировали в тылу, и это вовсе не было «отдельным недостатком» или «единичным явлением». Дело было в образе героини, восемнадцатилетней Вероники Богдановой, Белки, которую он вывел на сцену (и потом на экран) — и ничего больше для неё сделать не смог, потому что окошко закрылось. Первая «оттепель» (1953–1958) была радикальней второй, потому что после смерти Сталина облегчение испытали все, кроме самых злобных или тупых. Масштаб перемен, на которые надеялись, оказался, как всегда, больше, чем оказалось в действительности: помирились на компромиссе, на весьма половинчатой свободе, — а так-то и «Доктора Живаго» чуть не напечатали, рассматривали эту возможность всерьёз. И прав был Пастернак, говоря, что всё разрешённое уже напечатали — пора печатать запрещённое.

Вероника потом опознавалась в некоторых героинях «оттепельного» кино — в девушках из «Заставы Ильича», например, или в героинях Веры Глаголевой в «Торпедоносцах» и «Звездопаде». Но выше Розова не прыгнул никто, и роль эта оказалась лучшей не только в короткой кинобиографии Татьяны Самойловой, но и в богатом театральном репертуаре Марины Неёловой. Вероника — совершенно не советский типаж, ничего от комсомолки с веслом и тугими икрами, физкультурницы и разоблачительницы врагов, ничего от ангела в солдатской шинели, ничего от правильной отличницы, которая в пьесе тоже есть, — это Ирина, старшая сестра Бориса. Веронику в критических статьях называли истеричкой, и она в самом деле совершенно не умеет держать себя в руках; в ней всё — трагедия, эта трагедия была в ней изначально, ещё до того, как бомбой в Москве убило отца и мать, а в бою на окраине Смоленска погиб жених. В этой пьесе, как обычно у Розова, все герои правильные, то есть строго по Гегелю с максимальной полнотой воплощают определённый тип, и играть их легко: глава семьи Бороздин — классический старый интеллигент, суровый, застенчиво-добрый хирург; Ирина — настоящая героиня труда и учёбы, почему и с личной жизнью у неё не ладится; даже отвратительный Марк — законченный индивидуалист, отщепенец, эгоцентрик, развратник, элитарий, презирающий всех, кроме тыловой богемной шлюхи Антонины (на ней тоже пробу ставить негде). В пьесе хочется смотреть только на Веронику — воплощение женственной беззащитности, наивности и при этом порочности. Такие рано созревшие красавицы встречались в предвоенном поколении — оно вообще взрослело к шестнадцати, словно готовясь к нечеловеческому, сверхчеловеческому опыту. Многие не могут понять — почему, когда Борис пропал без вести, она вышла за Марка? Розов вписал в сценарий сцену соблазнения под бомбами — правду сказать, предельно мелодраматическую, как бы рассчитанную на то, чтобы Урусевскому и Калатозову в «Журавлях» показать максимум мастерства, но и эта сцена невольной измены (за которую Вероника немедленно наказана разрушением её дома) мало что объясняет. А дело в том, что она осталась совершенно одна и не в состоянии так выживать; её тоска по Борису, боль этой потери так сильна, что надо немедленно чем-то отвлекаться, хотя бы и третьесортным Марком. Это вообще невозможно объяснить вне контекста войны — вот у Берггольц, женщины сходной душевной организации и сходной редкостной одарённости (Вероника — художница, скульптор), в Ленинграде умирает от голода любимый муж, главный мужчина её жизни Николай Молчанов, и не просто умирает, а перед смертью сходит с ума. И в это время у неё роман с будущим вторым мужем, и она записывает в дневник его подробности, и казнится, и понимает, что никого не будет любить так, как Колю, — а в то же время не может не жить, не может запретить себе жизнь. Тут никакой корысти — тут понимание, что «жизни осталось мало» (рефрен её дневника). Вероника настолько мучается от самой жизни, оттого, что пережила любимого, — эта чудом спасённая жизнь для неё ничего не стоит, можно швырнуть её под ноги первому встречному. Бывает такая боль, что — всё равно, что сделать с собой. Вот она сидит целыми днями, гладит белку, ничем не может заняться, не может «собраться», чего требует от неё Ирина, — от всех этого требовали, всякую депрессию называли распущенностью! И зрительское раздражение, по идее, должно бы нарастать — но ничего не поделаешь, зритель эту Веронику любит, как любит её Борис, отлично сознающий всю её безалаберность, непредсказуемость, а при этом основную и бесспорную верность: верность себе. Все остальные герои себя сломают и предадут, а она не может. Как не могут предать себя все те невыносимые люди, независимо от пола, для которых собственная прихоть важнее любых навязанных кодексов. Тут ведь вот ещё какая проблема — вечная читательская и зрительская эмпатия: зритель чувствует, когда автор героиню любит. И не просто любит, а даже хочет. И ему это желание передаётся, потому что героини социалистического реализма у него уже вот где.