Видимость — «в молоко»

Крайний Север, полуостров Таймыр, арктическая база вдали от цивилизации и современных технологий. Как живут оленеводы за полярным кругом, изучал Сергей Абдульманов, директор по клиентским коммуникациям компании Туту. Занимательные наблюдения – в авторском репортаже

В тундре тепло, минус 35 градусов по Цельсию, и ветер около 15 метров в секунду. Павел Петрович подходит к карго-модулю санного поезда и берет огромный мешок рыбы для оленей: «Поехали стадо собирать». Ехать мы собрались от балка на «Буране». Снегоход, фейри и автомобильный аккумулятор со светодиодной лампочкой − единственные более или менее технологичные вещи у него на арктической базе. Они удобные, но необязательные: вместо «Бурана» можно запрячь оленей в нарты, а аккумулятор с лампой − вообще блажь. Это чтобы в балке было светло, пока он не разжег огонь. Удобно зайти, что-то забрать и выйти.

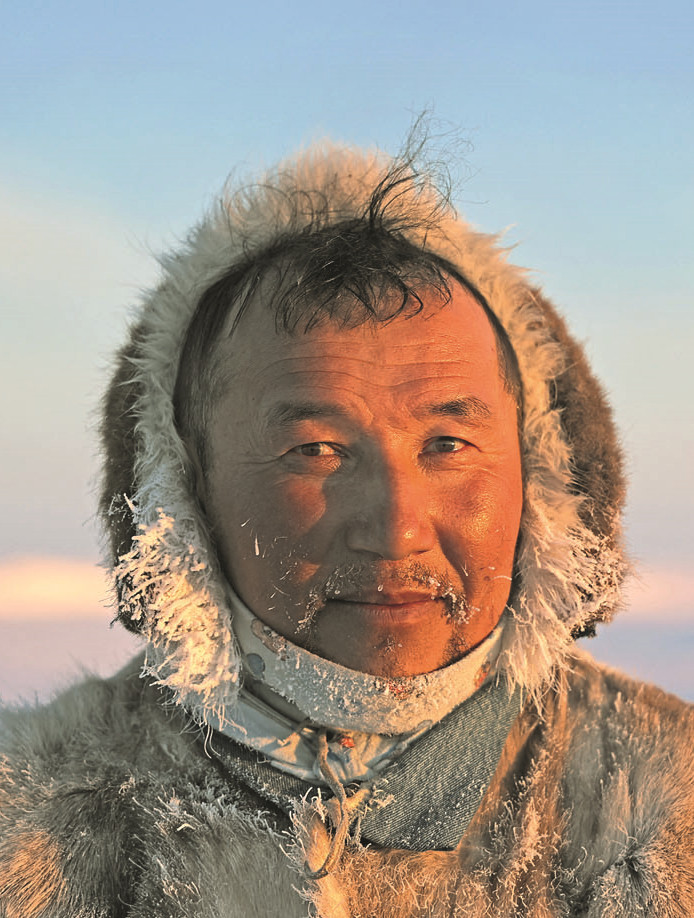

Мы оба одеты в «скафандры» − огромные многослойные одежды. Мои − московские, из супермембран и прочих модных слов. На ногах шерстяные носки, затем утепляющие вставки в сапоги с отражающим покрытием типа спасательного одеяла, потом трехслойные сапоги из эва-пены с химическими грелками, шипами и снежным рукавом. Экипирован я на минус 45 по городским меркам, но через два часа легко отморожу ноги. У Павла Петровича все из шкур и тепло держит куда лучше. В общем, добро пожаловать на самую северную точку Евразии, в тундру, к северным поселкам и оленеводам. В русский космос.

Тундра и ее правила

Если поедешь фотографировать при температуре ниже минус 40 градусов, помни, что нужно держать аккумуляторы в карманах на теле, а к ним выводить кабель из аккумуляторного отсека.

И еще: проверь заранее объективы, не замерзает ли в них смазка. Дрон нормально держится в воздухе минут 20, он греется процессором, пульт замерзнет быстрее, а экран попытается обзавестись твердыми кристаллами вместо жидких.

Кто такие оленеводы и что они делают

В мире существует немало кочевых народов. Кочевые они потому, что не оседлые, то есть не могут осесть на одной территории и закрепиться. Чаще всего это связано с недостатком ресурсов, обычно − еды. Соответственно, приходится двигаться. Например, в случае долган, ненцев, чукчей или других оленеводов-кочевников речь про пастбища для оленей: летом нужно перемещаться раз в 2–3 дня, пока олени едят траву, а зимой − откочевать туда, где есть ягель под снегом и укрытие от ветра. Бывает, что нужно перемещаться между двумя биомами по сезону: например, хакасы отходят с гор на равнину и обратно.

Тундра дает три основных вида еды: очень скудную растительную пищу (чаще всего не подходящую для полноценного питания людей), рыбу на озерах и реках; наконец, мясо − для этого нужна охота на диких животных. Кочевники используют четвертый источник − стадо домашних оленей. Олени служат преобразователем питательных веществ из того, что люди не едят (трава, мох), в то, что люди вполне себе едят (мясо). Фактически можно выживать в этих местах и без стада, но оно обеспечивает стабильность, работая своего рода выравнивающим конденсатором. А при стаде более чем в 100 голов на человека можно говорить о возможности жизни исключительно оленеводством. Как это ни странно, модель оказалась конкурентной на практике около века назад, когда один народ − нганасаны (занимающийся преимущественно рыболовством) − отходил южнее, а освобождающиеся территории занимали долганы, как раз специализирующиеся на оленеводстве. Жизненный цикл кочевых народов почти всегда требует внешних ресурсов, которые можно достать у оседлых соседей либо у других кочевников, имеющих внешние контакты. В случае Чукотки, например, отлично работало сотрудничество кочевых чукчей-оленеводов и оседлых чукчей-рыболовов, вместе собиравшихся в закрытый цикл получения ресурсов для выживания.

Поселки

В случае долган сейчас речь идет о взаимодействии с современными поселками, где есть почти все блага цивилизации, доступные примерно на 1980-е годы, плюс некоторые ультрасовременные блага.

В какой-то момент государство выделило семьям оленеводов спутниковые телефоны. Берут их с собой только на лето, потому что зимой до поселка обычно 70–80 километров, летом же нужно кочевать намного дальше. Если у кого-то в тундре вдруг воспаляется аппендицит, ломается нога или начинаются роды, можно не лечить добрым словом и крепким чаем, а вызвать ФАП − фельдшерско-акушерский пункт в поселке.

ФАП сначала обо всем расспрашивает, записывает координаты, приметы, где находится пострадавший, а потом пытается дать советы. Если становится понятно, что нужно забирать человека в больницу, ФАП поселка вызывает вертолет санавиации на себя, потом в поселке они берут следопыта и вместе летят на 200–300 километров искать по записанным приметам аргиш (санный поезд). Если дело происходит в метель или в облачное «молоко» (эффективная видимость около 5–6 метров) и садиться нужно почти вслепую, то следопыт из поселка иногда десантируется и ищет следы, после чего подает знак вертолету. Пострадавшего грузят и везут в госпиталь в крупном поселении – Хатанге.

Если следопыта-проводника забрали в Новорыбной, то высаживают его за 180 километров от дома – в Хатанге. По местным меркам это большой город: тут каменные дома на сваях, вбитых в мерзлоту. Добраться до дома он может либо вертолетом на регулярном дотационном рейсе (курсирует два раза в неделю при располагающей погоде), либо на снегоходе, вездеходе или треколе (машине повышенной проходимости с огромными колесами), когда кто-то поедет в ту же сторону. На снегоходе, кстати, его прицепят сзади на нарты, в которых едет бочка с топливом: расход очень большой, поэтому нужно возить эту бочку с собой.